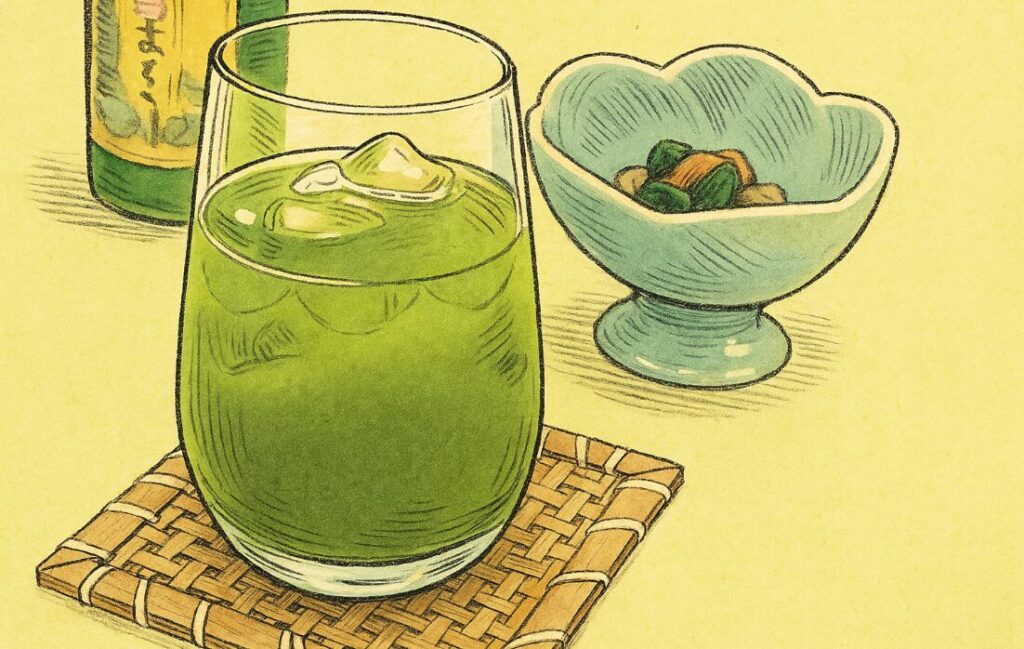

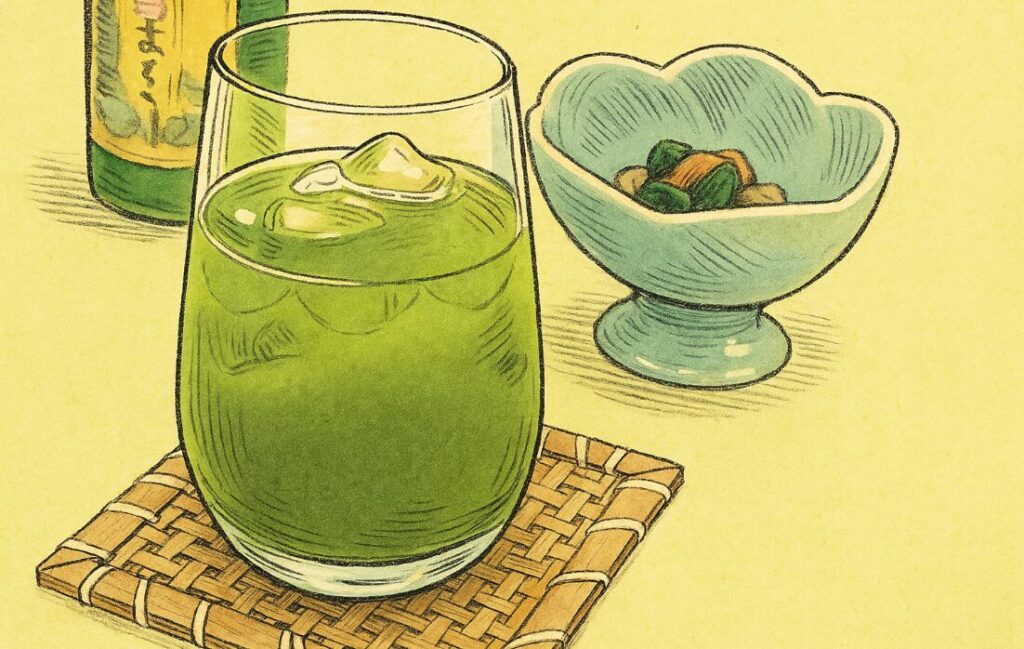

ダイエット中でも付き合いや晩酌を楽しみたいけれど、「ヘルシーそうな焼酎緑茶割りは本当に太らないのだろうか?」と疑問に感じている方は少なくないでしょう。

居酒屋の定番メニューとして親しまれていますが、そのカロリーや糖質、太るメカニズムについて正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、多くの方が抱く「焼酎緑茶割りは太るのか」という核心的な疑問に徹底的にお答えします。

太るとされる根本的な原因から、具体的なカロリー・糖質の詳細な数値、そして他のお酒との客観的なカロリー比較まで、深く掘り下げて解説します。

さらに、飲んでしまったカロリーを消費するための具体的な運動量、ダイエット中に飲むのは果たして賢明な選択なのかという判断基準も紹介します。

また、夜寝る前に飲むと太るのか、飲むなら何時までが適切か、そして知っているようで知らない「太る飲み方」と「太りにくい飲み方」の決定的な違いにも光を当てていきます。

万が一、お酒が止まらなくなるという状況に陥った際の具体的な対処法や、自宅で手軽に楽しめる市販の緑茶ハイおすすめ3選も網羅しました。

この記事を最後まで読めば、焼酎緑茶割りに関する正しい知識が身につき、罪悪感なく賢くお酒と付き合っていく方法が明確になるはずです。

- 焼酎緑茶割りの正確なカロリー・糖質と太る本当の原因

- ダイエット中でも体重を増やさないための具体的な飲み方のコツ

- 飲酒時間や健康への影響といった夜遅くに飲む際の注意点

- 専門店の味を手軽に試せるおすすめの市販緑茶ハイ

焼酎緑茶割りは太る?カロリーや原因を解説

- 焼酎緑茶割りのカロリー・糖質をチェック

- 他のお酒とのカロリー比較でわかること

- おつまみやお菓子が一番の太る原因

- 焼酎緑茶割りのカロリーを消費するための運動量

- 結局ダイエット中にあり?なし?

焼酎緑茶割りのカロリー・糖質をチェック

焼酎緑茶割りが太るのかどうかを正確に判断するためには、その主成分である「カロリー」と「糖質」について深く理解することが不可欠です。これらの数値が、体重増減の鍵を握っています。

まず最も重要な点として、焼酎緑茶割りに含まれる糖質はほぼゼログラムです。これは、ベースとなる焼酎が「蒸留酒」に分類されることに起因します。蒸留酒は、米や麦などの原料を発酵させて造った醸造酒を、さらに加熱して蒸留し、アルコール分を抽出したお酒です。この蒸留の過程で、糖質をはじめとする多くの成分が取り除かれるため、糖質がゼロになるのです。そして、割り材として使われる緑茶も、砂糖を加えない限りは糖質を含みません。したがって、血糖値の急上昇を招きやすい糖質を厳しく制限している方にとって、焼酎緑茶割りは非常に適したお酒であると考えられます。

一方で、カロリーに関してはゼロではありません。焼酎のカロリーは、純粋なアルコールそのものに由来します。アルコールは1gあたり約7kcalのエネルギーを持つとされており、焼酎のカロリーはアルコール度数に比例して高くなります。

焼酎には大きく分けて「甲類」と「乙類(本格焼酎)」がありますが、一般的な居酒屋で緑茶割りに使われることが多いのは、クセのない味わいの甲類焼酎です。アルコール度数25度の甲類焼酎の場合、文部科学省の食品成分データベースによると100mlあたり140kcalとされています。緑茶自体のカロリーは2kcal程度とごくわずかなので、焼酎緑茶割りの総カロリーは、使用する焼酎の量と度数にほぼ依存します。

例えば、焼酎60mlを緑茶で割った一般的な一杯の場合、カロリーは約84kcalとなります。もし焼酎の量を少し多めの90mlにすれば、カロリーは約126kcalに増加します。このように、糖質は心配ないものの、アルコール由来のカロリーは確実に存在するため、飲む量が増えればその分カロリー摂取量も増えるという事実を念頭に置く必要があります。

なるほど、糖質がゼロなんはめっちゃ嬉しいな!カロリーはあるっちゅうことやけど、飲む量をちゃんと意識すればええだけやん。これなら安心して楽しめるわ!

他のお酒とのカロリー比較でわかること

焼酎緑茶割りが他のお酒と比較して太りやすいのか、それとも太りにくいのかを判断するために、代表的なお酒のカロリーと糖質を客観的に比較してみましょう。以下の表は、それぞれのお酒100mlあたりの一般的な数値を示したものです。

| お酒の種類(100mlあたり) | カロリー(目安) | 糖質(目安) | 分類 |

| 焼酎(25度) | 約140kcal | 0g | 蒸留酒 |

| ビール(淡色) | 約40kcal | 約3.1g | 醸造酒 |

| 日本酒(純米酒) | 約103kcal | 約3.6g | 醸造酒 |

| 赤ワイン | 約73kcal | 約1.5g | 醸造酒 |

| ウイスキー(40度) | 約225kcal | 0g | 蒸留酒 |

| 梅酒 | 約156kcal | 約20.7g | 混成酒 |

この表から読み取れるように、100mlあたりのカロリーだけを見ると、焼酎はビールやワインよりも高い数値です。この数値だけを見て「焼酎は高カロリーで太りやすい」と判断するのは早計です。ここで最も注目すべきは「糖質」の量と「お酒の分類」です。

太るメカニズムの主な原因は、摂取した糖質によって血糖値が上昇し、それを下げるために分泌されるインスリンが、余った糖を脂肪として体に蓄えることにあります。その点で、糖質を全く含まない焼酎やウイスキーのような蒸留酒は、ビールや日本酒といった糖質を含む醸造酒に比べて、原理的に太りにくいと言えます。

また、アルコール由来のカロリーは「エンプティ・カロリー」と呼ばれます。これは栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラルなど)をほとんど含まず、体内で優先的に熱エネルギーとして消費される性質を持つためです。しかし、ここで注意が必要です。エンプティ・カロリーだからといって、いくら摂取しても太らないわけではありません。アルコールが優先的に代謝されている間、一緒に食べたおつまみなどの脂質や糖質の代謝は後回しにされてしまいます。その結果、おつまみのカロリーが脂肪として蓄積されやすくなるという側面も持っています。

これらの理由から、単純なカロリーの数値だけでなく、糖質の有無やアルコールの代謝メカニズムを総合的に考慮すると、焼酎緑茶割りはダイエット中でも比較的賢明な選択肢であると考えられます。

なんや、カロリーの数字だけ見て一瞬焦ったけど、糖質ゼロが決め手やったんやな!ガハハ!賢く選べばええんやて、めっちゃ気が楽になったで!

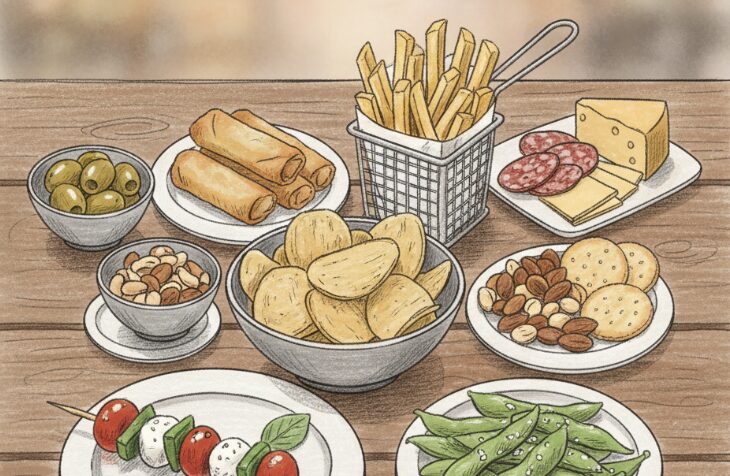

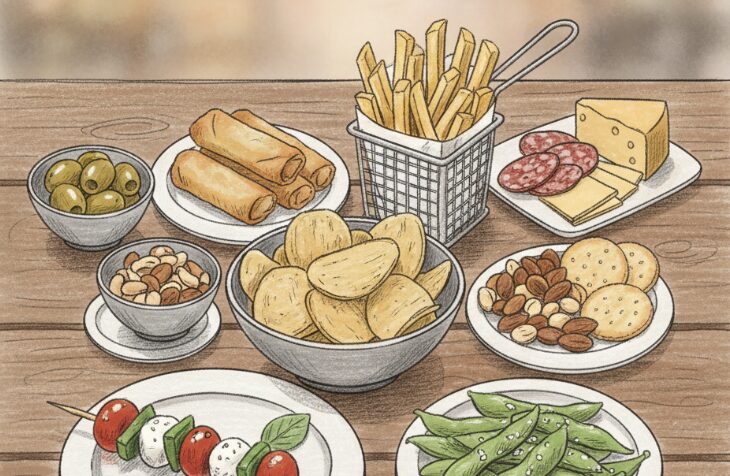

おつまみやお菓子が一番の太る原因

焼酎緑茶割り自体は糖質ゼロで、適切に飲めば太りにくいお酒ですが、多くの場合、体重増加の真犯人は一緒に口にする「おつまみ」や「お菓子」に潜んでいます。アルコールを摂取すると、満腹中枢が麻痺しやすく、食欲が増進することが知られています。このため、つい脂っこいものや味の濃いものに手が伸びてしまいがちです。

注意したいおつまみ・お菓子とその理由

特に避けるべきなのは、高脂質・高糖質・高塩分なメニューです。これらは太る三要素と言っても過言ではありません。

- 揚げ物(唐揚げ、フライドポテト、天ぷらなど): 衣が大量の油を吸収するため、極めて高カロリー・高脂質です。アルコール代謝で肝臓が忙しい中、大量の脂質を分解するのは大きな負担となり、消費しきれなかった分は体脂肪に直結します。

- 糖質の多い料理(ポテトサラダ、タレの焼き鳥、甘い味付けの煮物など): じゃがいもやかぼちゃを使ったサラダは、マヨネーズの脂質と芋類の糖質が組み合わさっています。また、みりんや砂糖を多く使った甘いタレも、血糖値を急上昇させる原因となります。

- スナック菓子(ポテトチップス、揚げせんべいなど): 脂質と糖質の塊であり、塩分も非常に多いです。塩分の過剰摂取は、体内に水分を溜め込み「むくみ」を引き起こし、見た目の体重増加や代謝の低下につながります。

- 締めの炭水化物(ラーメン、お茶漬け、雑炊など): 飲んだ後のラーメンは格別ですが、高カロリー・高脂質・高糖質・高塩分と、太る要素の塊です。アルコールで代謝が乱れている状態での大量の炭水化物は、最も脂肪に変わりやすい組み合わせの一つです。

ダイエット中におすすめのおつまみとその理由

一方で、賢くおつまみを選べば、満足感を得ながら太るリスクを最小限に抑えることができます。ポイントは「高タンパク」「低脂質」「食物繊維」です。

- 高タンパク・低脂質(枝豆、冷奴、刺身、焼き鳥(塩)、サラダチキン、だし巻き卵など): タンパク質は筋肉の材料となり、基礎代謝を維持するために不可欠です。また、消化に時間がかかるため腹持ちが良く、満足感を得やすいという利点があります。枝豆にはアルコールの分解を助けるビタミンB1も豊富です。

- 食物繊維が豊富なもの(きのこのホイル焼き、海藻サラダ、野菜スティックなど): 食物繊維は血糖値の急激な上昇を抑え、脂質の吸収を穏やかにする働きがあります。また、噛みごたえがあるものが多く、満腹中枢を刺激して食べ過ぎを防いでくれます。

- 良質な脂質を含むもの(アボカド、ナッツ類、青魚の刺身など): チーズやナッツ類は適量であれば、良質な脂質とタンパク質を補給できます。ただしカロリーは高めなので、手のひらに乗る程度の量に留めましょう。

焼酎緑茶割りを楽しむ際は、お酒そのもの以上に、隣にあるお皿の中身に意識を向けることが、体型を維持するための最も重要な戦略となります。

なんやて!真犯人はおつまみやったんかいな!ほんま、唐揚げの誘惑は罪深いわ〜!…しゃあない、これからは相棒を枝豆にチェンジや。約束するで!

焼酎緑茶割りのカロリーを消費するための運動量

焼酎緑茶割りを飲んだ分のカロリーが、どの程度の身体活動で相殺されるのかを具体的に知ることは、飲酒量をコントロールし、健康意識を高める上で非常に有効です。

一般的な居酒屋で提供される焼酎緑茶割り1杯(焼酎約100ml使用と仮定)のカロリーを、前述の通り約140kcalとします。この140kcalというエネルギーを消費するために必要な運動時間を、様々な活動に置き換えて見てみましょう。以下の数値は、体重60kgの人が行った場合のおおよその目安です。

専門的な運動に換算した場合

| 運動の種類 | 140kcalを消費するのに必要な時間(目安) |

| ウォーキング(普通の速さ) | 約40~45分 |

| ジョギング | 約20分 |

| サイクリング(軽い負荷) | 約30分 |

| 水泳(クロール、ゆっくり) | 約15分 |

| 縄跳び | 約12~15分 |

| ヨガ | 約50~60分 |

日常生活の活動に換算した場合

| 活動の種類 | 140kcalを消費するのに必要な時間(目安) |

| 階段の上り下り | 約25分 |

| 掃除機をかける | 約45分 |

| 風呂掃除 | 約35分 |

| デスクワーク | 約2時間 |

これらの目安を見ると、たった一杯のお酒のカロリーを消費するだけでも、決して少なくない時間と労力が必要であることがわかります。例えば、友人との飲み会で3杯飲んだ場合(約420kcal)、そのカロリーを消費するには約1時間のジョギング、あるいは2時間以上のウォーキングが必要になるという計算です。

もちろん、これらの数値は個人の年齢、性別、体重、筋肉量といった基礎代謝によって大きく変動します。しかし、「飲んだら運動すれば帳消しになる」と安易に考えるのではなく、「この一杯が、明日の30分のウォーキングに相当する」と具体的にイメージすることで、無意識のうちに飲み過ぎてしまうことに歯止めをかける効果が期待できます。これは、健康的な飲酒習慣を身につけるための有効な思考ツールと言えるでしょう。

うーん、一杯で40分ウォーキングかぁ…なかなか手強いな。せやけど、飲む楽しみのために歩くっちゅうのもええ目標になるかもしれへんな!よし、健康のために歩くで!

結局ダイエット中にあり?なし?

これまでの情報を総合して、「焼酎緑茶割りはダイエット中に飲んでも良いのか?」という最終的な問いに答えるならば、その答えは「巧みな自己管理を前提とした上で、あり」となります。禁止するほどのデメリットはありませんが、無条件に推奨できるわけでもなく、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

ダイエット中に「あり」と言える理由

焼酎緑茶割りがダイエット中の選択肢として優れている点は、繰り返しになりますが、まず「糖質ゼロ」であることです。体重管理において血糖値のコントロールは極めて重要であり、糖質を含まないこの飲み物は、血糖値を乱すことなく楽しめるという大きな利点を持っています。これにより、インスリンの過剰分泌による脂肪蓄積のリスクを大幅に低減できます。

さらに、割り材である緑茶に含まれる「カテキン」の存在も見逃せません。カテキンはポリフェノールの一種で、強力な抗酸化作用を持つことで知られています。一部の研究では、カテキンが脂質代謝を活発にし、体脂肪の燃焼を促進する効果が期待できると報告されています。また、食事による糖や脂肪の吸収を穏やかにする働きもあるとされ、ダイエットの補助的な役割を担う可能性があります。もちろん、お酒で摂取するカテキン量には限りがありますが、何もないよりはプラスに働く要素と言えるでしょう。

ダイエット中に飲むための絶対条件

一方で、焼酎緑茶割りを飲むためには、以下の条件を厳守することが不可欠です。

- 量の管理を徹底する: カロリーがゼロではないため、飲む量は厳しく制限する必要があります。1日の適量(純アルコール20g程度)である1〜2杯を上限と心に決め、それ以上は飲まないという強い意志が求められます。

- おつまみを厳選する: 前述の通り、最大の落とし穴はおつまみです。高タンパク・低脂質・食物繊維豊富なメニューを選び、揚げ物やスナック菓子は絶対に避けるというルールを徹底することが大切です。

- 飲むタイミングを考える: 夜遅くの飲酒は避け、活動量の多い時間帯に楽しむなど、飲むタイミングにも配慮が必要です。

これらの条件を守れるのであれば、焼酎緑茶割りはダイエット中の厳しい食事制限の中での貴重な息抜きとなり、精神的な満足感をもたらし、長期的なダイエットの継続を助ける味方にもなり得ます。しかし、自己管理に自信がない場合は、かえって食欲を乱す引き金になる可能性もあるため、自身の性格や状況を客観的に判断することが重要です。

なるほどな、ちゃんとルールさえ守ればダイエット中でも飲んでええんやな。無理に我慢せんでええってわかると、逆にストレスなく続けられそうや。ええこと聞いたわ!

焼酎緑茶割りで太るのを防ぐ飲み方のコツ

- 太る飲み方・太りにくい飲み方の違いとは

- 飲み過ぎると体に悪い?健康への影響

- 夜寝る前に飲むと太る?何時までOK?

- つい飲みすぎて止まらなくなる対処法

- 手軽に買えるおすすめの市販の緑茶ハイ3選

太る飲み方・太りにくい飲み方の違いとは

同じ焼酎緑茶割りを飲むという行為でも、その飲み方に少し工夫を凝らすだけで、太りやすさは劇的に変わります。体重増加につながる「太る飲み方」の悪習慣を断ち切り、「太りにくい飲み方」を習慣化することが、ダイエットを成功させるための重要な戦略です。

無意識にやっているかもしれない「太る飲み方」の特徴

多くの方が無意識のうちに行ってしまっているかもしれない、太りやすい飲み方にはいくつかの共通点があります。

- 濃いめが好きで、量も多い: 焼酎の割合を多くすると、当然ながら1杯あたりのアルコール度数とカロリーが上昇します。これを何杯も続ければ、総摂取カロリーはあっという間に膨れ上がります。

- 飲むペースが速い: グラスが空くとすぐに次を頼むような速いペースでの飲酒は、脳が満腹感を認識する前に大量のアルコールとカロリーを摂取してしまいます。

- 空腹状態で飲み始める: 食事をせずに空っぽの胃にアルコールを入れると、アルコールの吸収が非常に速くなり、血中アルコール濃度が急上昇します。これは肝臓に大きな負担をかけるだけでなく、血糖値の乱高下を引き起こし、強い食欲を誘発する原因にもなります。

- チェイサーを飲まない: お酒だけを飲み続けると、利尿作用によって体は脱水状態に傾きます。脱水は代謝機能の低下を招き、カロリー消費の効率を悪くしてしまいます。

今日から実践できる「太りにくい飲み方」のポイント

逆に、太りにくい飲み方を実践するためには、少しの意識改革で十分です。

- 焼酎と緑茶の黄金比率を見つける: カロリーを抑える最も簡単な方法は、焼酎の量を減らし、緑茶の割合を増やすことです。おすすめは「焼酎1:緑茶3~4」の比率です。これにより、1杯あたりのカロリーを効果的に下げつつ、緑茶のカテキン摂取量を増やすというメリットも得られます。

- 水(チェイサー)を相棒にする: 焼酎緑茶割りを一杯飲んだら、必ず同量の水を飲むことを習慣にしましょう。これにより、飲むペースが自然と緩やかになり、総飲酒量を抑えることができます。また、水分補給によってアルコールの分解・排出がスムーズに進み、翌日のむくみや二日酔いの予防にも絶大な効果を発揮します。

- 一杯をじっくりと味わう: お酒を「喉の渇きを潤す飲み物」ではなく、「香りや味わいを楽しむ嗜好品」として捉え直しましょう。会話を楽しみながら、あるいは読書をしながら、ゆっくりと時間をかけて飲むことで、少量でも高い満足感を得ることができます。これは、肝臓への負担を軽減するという点でも非常に有効です。

これらの小さな工夫を積み重ねることが、長期的に見て大きな差を生み出す、賢い飲酒習慣の構築につながるのです。

飲み方一つでこないに変わるとは驚きやわ。これからは緑茶マシマシで頼んで、水もしっかり飲むことにしよ。ほんま、ちょっとした意識の違いなんやな。

飲み過ぎると体に悪い?健康への影響

焼酎緑茶割りが適量であればダイエットの味方にもなり得ますが、その一線を超えて「飲み過ぎ」の状態になると、体に対して様々な深刻な悪影響を及ぼすリスクが急増します。健康を維持するためには、アルコールの摂取量を自覚し、適切に管理することが絶対条件です。

「節度ある適度な飲酒量」の具体的な基準

厚生労働省が国民の健康増進のために推進する「健康日本21」では、「節度ある適度な飲酒量」として、1日あたりの純アルコール摂取量を約20g程度と推奨しています。この「純アルコール20g」がどのくらいの量なのか、他のお酒と比較すると理解しやすくなります。

| お酒の種類 | 目安となる量 |

| 焼酎(25度) | 約100ml~110ml |

| ビール(5度) | 中瓶1本(500ml) |

| 日本酒(15度) | 1合(180ml) |

| ワイン(12度) | グラス2杯弱(約200ml) |

| ウイスキー(43度) | ダブル1杯(60ml) |

焼酎緑茶割りに換算すると、一般的なお店のグラスで1〜2杯がこの適量に相当します。

飲み過ぎがもたらす健康リスク

この基準を超えた飲酒を日常的に続けると、以下のような深刻な健康リスクが高まることが多くの研究で示されています。

- 肝臓へのダメージ: アルコールの分解は主に肝臓で行われます。過剰なアルコールは肝臓に大きな負担をかけ、細胞を傷つけます。初期段階では「脂肪肝」、進行すると「アルコール性肝炎」、そして最終的には肝臓が硬化し機能しなくなる「肝硬変」や「肝臓がん」へと至る危険性があります。

- 生活習慣病の誘発: アルコールの過剰摂取は、中性脂肪を増加させ、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病の直接的な原因となります。また、脳卒中や心筋梗塞のリスクも高めます。

- その他の臓器への影響: 膵臓に炎症が起きる「急性膵炎」や、胃や食道の粘膜を荒らすことによる「逆流性食道炎」や「がん」のリスクも上昇します。

緑茶の健康効果は「免罪符」にはならない

一方で、前述の通り、緑茶に含まれるカテキンには抗酸化作用やコレステロール値の低下作用が、ビタミンCには悪酔いの原因物質であるアセトアルデヒドの分解を助ける作用があるとされています。しかし、これらの健康効果は、あくまで「適量」の範囲内で享受できる可能性のあるものです。飲み過ぎによるアルコールの害は、緑茶のメリットをはるかに上回ります。

要するに、焼酎緑茶割りが体に良い影響を与えるか、悪い影響を与えるかは、完全に「飲む量」に依存しているということです。緑茶が入っているからといって、それを免罪符に飲み過ぎては本末転倒です。健康的に長くお酒を楽しむためにも、「節度ある適度な飲酒量」を常に意識することが何よりも大切です。

飲み過ぎたらえらいことになるんやな…。体が資本やもんなぁ。これからは自分の体を大事にして、美味しく適量で楽しむことにするわ。ほんま、健康第一やで。

夜寝る前に飲むと太る?何時までOK?

夜、特に就寝前に飲むお酒が太りやすいというのは、単なる迷信ではなく、科学的な根拠に基づいた事実です。これは、もちろん焼酎緑茶割りにも当てはまります。そのメカニズムを理解することで、飲む時間に気を配る重要性がわかるはずです。

夜に太りやすくなる体内時計の仕組み

私たちの体には、「BMAL1(ビーマルワン)」と呼ばれる特殊なタンパク質が存在します。このBMAL1は、体内時計を調整する役割を担うと同時に、血中の糖や脂肪を脂肪細胞に取り込み、脂肪の合成を促進する働きを持っています。問題は、このBMAL1の量が1日の中で大きく変動することです。

BMAL1の量は、日中(特に午後3時頃)に最も少なくなり、夜にかけて徐々に増加していきます。そして、そのピークを迎えるのが夜の22時から深夜2時にかけてです。つまり、この時間帯に食事やお酒でカロリーを摂取すると、BMAL1の働きによって、そのエネルギーが消費されずに脂肪として効率よく体に蓄えられてしまうのです。したがって、夜遅い時間に焼酎緑茶割りを飲む行為は、自ら脂肪を溜め込むスイッチを押しているようなものと言えます。

アルコールが睡眠の質を破壊するメカニズム

さらに、アルコールは「睡眠の質」を著しく低下させる原因にもなります。「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールを摂取すると、一時的に脳の興奮が抑えられ、寝つきが良くなったように感じることがあります。しかし、アルコールが体内で分解される過程で、交感神経を刺激するアセトアルデヒドという物質が生成されます。

このアセトアルデヒドの作用により、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。深い眠りである「ノンレム睡眠」が減少し、夢を見る浅い眠りである「レム睡眠」が増えるため、体も脳も十分に休息することができません。

睡眠の質が低下すると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増え、逆に食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少することがわかっています。これにより、翌日に強い空腹感を感じ、高カロリーなものを欲しやすくなるため、結果的に過食につながり太ってしまうのです。

では、一体何時までなら飲んでも良いのでしょうか。個人差があるため一概には言えませんが、専門家の間では一般的に「就寝時刻の3〜4時間前」には飲酒を終えることが推奨されています。例えば、深夜0時に寝る人であれば、夜の20時から21時には飲み終えるのが理想です。これは、肝臓がアルコールを分解し、睡眠への悪影響を最小限に抑えるために必要な時間を考慮した目安です。

へぇ〜、夜の22時からが太りやすいゴールデンタイムなんか!知らんかったわ…。これからは飲む時間もちゃんと計画立てなあかんな。賢く飲まんと!

つい飲みすぎて止まらなくなる対処法

「今日は軽く一杯だけのつもりが、気づけば飲み過ぎてしまった」という後悔は、お酒を飲む人なら誰しもが経験したことがあるかもしれません。お酒が止まらなくなるのを防ぐためには、場の雰囲気に流されないための事前の準備と、飲んでいる最中のセルフコントロールが非常に効果的です。

飲む前にできる「飲み過ぎ予防策」

飲み会が始まる前や晩酌を始める前に、いくつかの準備をしておくだけで、飲み過ぎるリスクを大幅に減らすことができます。

- 空腹を避ける: 最も簡単で効果的な方法の一つが、飲む前に何かお腹に入れておくことです。空腹の状態でアルコールを摂取すると、胃から小腸へのアルコールの移動が速まり、血中濃度が急上昇します。これにより、酔いが早く回り、判断力が鈍って飲み過ぎにつながります。また、低血糖状態を招き、それを補おうとして食欲が増し、お酒も食事も進んでしまいます。飲み会の前におにぎり一つ、チーズ、ヨーグルトなど、タンパク質や炭水化物を少量摂っておくだけで、アルコールの吸収は穏やかになります。

- 具体的な目標を設定する: 「今日は2杯まで」「21時になったらソフトドリンクに切り替える」など、自分の中で具体的で達成可能な目標を設定しましょう。漠然と「飲み過ぎないようにしよう」と思うだけでは、つい流されてしまいがちです。明確なゴールがあることで、自己管理の意識が高まります。

- 体調を客観的に評価する: 疲れている時やストレスが溜まっている時は、アルコールに頼りたくなりがちですが、このような精神状態の時は特に飲み過ぎやすい傾向があります。自分の心と体の状態を正直に評価し、「今日は調子が良くないから、一杯でやめておこう」と決断する勇気も大切です。

飲んでいる最中のセルフコントロール術

実際に飲んでいる最中も、いくつかのテクニックを意識することで、飲む量をコントロールしやすくなります。

- チェイサーを必ず頼む: 焼酎緑茶割りと同量の水やお茶(ノンカフェインが望ましい)をチェイサーとして用意し、交互に飲むことを徹底します。これにより、飲む全体のペースが落ちるだけでなく、口寂しさを紛らわせ、アルコールの利尿作用による脱水を防ぐことができます。

- 一杯を「味わう」ことに集中する: お酒を流し込むのではなく、緑茶の香りや焼酎の風味、喉ごしなどを意識して、一杯をじっくりと時間をかけて楽しみましょう。食べ物と同様に、よく味わうことで少量でも満足感を得やすくなります。

- 会話や食事に集中する: グラスを持つことばかりに意識を向けず、同席者との会話や、おつまみを味わうことに集中しましょう。お酒が主役ではなく、あくまで場を楽しくするための脇役であると捉えることが、健全な付き合い方の第一歩です。

それでも飲み過ぎてしまう傾向が続く場合は、ストレスなど他の要因が隠れている可能性もあります。その際は、アルコール以外のリラックス方法(運動、趣味、入浴など)を見つけることも、長期的な解決策として非常に重要です。

耳が痛いわ!せやけど、ちゃんと対策があるんやな。次からは飲む前に絶対おにぎり食べとくわ!これで失敗せんで済むやろ!

手軽に買えるおすすめの市販の緑茶ハイ3選

自宅でゆっくりと、あるいは仲間との集まりで手軽に焼酎緑茶割りを飲みたい時には、スーパーやコンビニエンスストアで購入できる缶タイプの市販品が非常に便利です。ここでは、数ある商品の中から、特におすすめできる個性豊かな3商品を厳選して紹介します。それぞれの特徴を知り、気分や食事に合わせて選んでみてください。

宝焼酎のやわらかお茶割り

- 製造元: 宝酒造

- アルコール度数: 4%

- 特徴: まさに「定番」と呼ぶにふさわしい、バランスの取れた味わいが魅力です。国産の一番緑茶を使用しており、お茶の持つ爽やかな香りと旨味が活かされています。焼酎の主張が強すぎず、非常にすっきりとした飲み口なので、どんな食事とも相性が良いのが特徴です。緑茶ハイを初めて飲む方や、食事の味を邪魔しない食中酒を探している方に特におすすめです。

宝焼酎の濃いお茶割り~カテキン2倍~

- 製造元: 宝酒造

- アルコール度数: 5%

- 特徴: 健康志向の方や、お茶の味わいをしっかりと感じたい方に最適なのがこの商品です。その名の通り、「やわらかお茶割り」に比べてカテキン量が2倍含まれている点が最大のポイント。静岡産の一番緑茶を使用し、ガツンとくる緑茶の濃厚な旨味と、キレのある心地よい渋みを存分に楽しむことができます。脂っこい料理と合わせると、口の中をさっぱりとリセットしてくれます。

NIPPON PREMIUM 静岡県産緑茶ハイ

- 製造元: 合同酒精

- アルコール度数: 4%

- 特徴: お茶の名産地である静岡で飲まれているような、本格的で深みのある味わいを追求したこだわりの一本です。日光を遮って育てられたことで旨味成分が豊富な「かぶせ茶」と、渋みを抑えた「深蒸し茶」、さらに香り高い「抹茶」を絶妙にブレンド。これにより、単なるすっきり感だけではない、旨味とコクが感じられる、少し贅沢な緑茶ハイに仕上がっています。特別な日の食卓や、自分へのご褒美としてゆっくり味わいたい時にぴったりです。

これらの市販品は、自分で作る手間が省けるだけでなく、各メーカーが研究を重ねた絶妙なバランスの味わいを手軽に楽しめるのが大きな利点です。ぜひ、色々試してみて、お気に入りの一本を見つけてみてください。

家でこんな本格的なんが飲めるなんて最高やん!濃いめもええし、贅沢なやつも気になるわ〜。今度スーパーで宝探しやな!楽しみが増えたで、おおきに!

結論:焼酎緑茶割りは飲み方次第で太る

- 焼酎緑茶割りは糖質がゼロであるため糖質制限中には適している

- カロリーはアルコールに由来しゼロではなく飲む量に比例して増える

- 割り材の緑茶自体にカロリーや糖質はほとんど含まれない

- 体重増加の直接的な原因は高カロリー・高糖質なおつまみにあることが多い

- 唐揚げなどの揚げ物、ポテトチップスなどのスナック菓子は避けるべき

- 枝豆や冷奴、刺身といった高タンパク・低脂質なおつまみがおすすめ

- 糖質を含むビールや日本酒などの醸造酒と比較すれば太りにくい選択肢と言える

- アルコール由来のカロリーは栄養素を含まず熱として消費されやすい

- しかしアルコール代謝中は他の栄養素の代謝が後回しにされ脂肪が蓄積しやすくなる

- 飲み過ぎは脂肪肝をはじめとする肝臓疾患や生活習慣病の深刻なリスクを高める

- 1日の適量は純アルコール20g、アルコール25度の焼酎で約100mlが目安

- 夜寝る直前の飲酒は脂肪蓄積を促す体内時計の働きと睡眠の質の低下を招き太りやすい

- 理想は就寝の3時間から4時間前には飲み終えること

- 太りにくい飲み方は緑茶の割合を多くしチェイサーとして水を一緒に飲むこと

- 飲む量を管理しおつまみを賢く選ぶという自己管理ができればダイエット中でも楽しめる

結局は自分の飲み方とおつまみ次第っちゅうことやな!ようわかったわ。これからは賢く、美味しく、健康的に緑茶割りを楽しむで!ほんま勉強になったわ、ありがとうな!

・メンタルを整える本を紹介-1.png)