「米が一番太る」と聞くと、多くの人がダイエット中にお米を控えようと考えます。

しかし、本当にお米は他の炭水化物より太りやすいのでしょうか?

実際には、米で太る人とパンで太る人がいるように、食べ方や摂取量によって結果は大きく異なります。

近年、お米ダイエットが注目されていますが、「お米を食べたらどんどん太る」という声も。

一方で、お米ばかり食べて痩せたという口コミもあり、どちらが本当なのか気になるところです。

夜ご飯にお米を食べると太る?パンとご飯はどっちが太る?ご飯とうどんなら?といった疑問を持つ人も多いでしょう。

実は、米を食べる文化と肥満率には興味深い関係があり、食事の工夫次第でお米は太りにくい食材になります。

本記事では、太る炭水化物トップ3を紹介しながら、お米の太りにくい食べ方や太りにくい朝食のポイントを解説。

お米を正しく取り入れれば、ダイエットしながら美味しく食べられるのです。

お米を味方につけ、健康的な食生活を実現しましょう!

- 米が本当に太りやすいのか、パンやうどんとの比較を通じて理解できる

- お米ダイエットで太る原因と、痩せるための適切な食べ方を知ることができる

- 太りやすい炭水化物の種類や、食事のバランスが肥満に与える影響を学べる

- お米を含む食文化と肥満率の関係を通じて、健康的な炭水化物の摂取方法を考えられる

米が一番太るって本当?食事の選び方が重要

- パンとご飯どっちが太るのか徹底比較

- お米ダイエットでどんどん太る原因とは

- 夜ご飯にお米を食べると太るのか?

- お米の太りにくい食べ方とコツ

- お米ばかり食べて痩せた?口コミを調査

パンとご飯どっちが太るのか徹底比較

パンとご飯のどちらが太りやすいかは、食べ方や種類によって大きく変わります。一般的には、パンの方が太りやすいと考えられますが、必ずしもすべてのケースに当てはまるわけではありません。

まず、パンとご飯の栄養成分を比較すると、ご飯は炊くことで水分を多く含み、重量の約60%が水分になります。一方、パンは小麦粉を主原料とし、バターや砂糖、マーガリンなどの添加物が含まれることが多いため、脂質や糖質の量が増える傾向にあります。そのため、同じ重量で比較すると、パンの方がカロリーが高くなりやすいです。

また、食べ方にも違いがあります。ご飯は和食の一部として食べることが多く、味噌汁や焼き魚、納豆、野菜などと一緒に摂取されることが一般的です。その結果、栄養バランスが自然と整いやすくなります。一方、パンは単体で食べることが多く、バターやジャムを塗る、菓子パンや総菜パンを選ぶなど、高カロリーになりやすい食べ方が主流です。

さらに、GI値(グリセミック・インデックス)を考慮すると、パンの方が血糖値を急上昇させやすい食品です。血糖値が急上昇するとインスリンが大量に分泌され、脂肪を蓄積しやすくなります。特に白い食パンはGI値が高く、食後の血糖値の上がり方が急激になりがちです。一方で、玄米や雑穀米を選ぶことで、ご飯のGI値を下げることができます。

ただし、ご飯も食べ過ぎれば当然カロリーオーバーになります。また、丼ものやカレーライスなど、一度に大量のご飯を摂取するメニューでは、パンと同じように高カロリーな食事になりやすい点には注意が必要です。

総合的に見ると、パンの方が太りやすい要素を多く含んでいますが、ご飯も食べ方次第では太る原因になり得ます。重要なのは、適量を守り、バランスの良い食事を心がけることです。

| 項目 | ご飯 | パン |

|---|---|---|

| 水分量 | 約60% | 低め |

| カロリー | 低め(炊くことで水分を含む) | 高め(小麦粉・脂質・糖分含有) |

| 脂質・糖質 | 少なめ | 多め |

| 栄養バランス | 和食と組み合わせると整いやすい | 単体で食べることが多く偏りがち |

| GI値 | 低め(玄米や雑穀米ならさらに低い) | 高め(特に白い食パン) |

| 食べ方の傾向 | おかずと組み合わせる | バター・ジャム・菓子パンなどで高カロリーに |

| カロリーオーバーのリスク | 丼ものや大盛りで高カロリーになりやすい | 種類によっては非常に高カロリーになりやすい |

お米ダイエットでどんどん太る原因とは

お米ダイエットとは、主食としてお米をしっかり食べながら健康的に体重を管理する方法ですが、実際には「お米を食べていたら逆に太ってしまった」という声も聞かれます。これは、食べ方や生活習慣にいくつかの落とし穴があるためです。

まず、お米の摂取量を誤ることが原因の一つです。ダイエット中でもお米を食べること自体は問題ありませんが、必要以上に食べ過ぎると当然カロリーオーバーになります。特に、おかわりを頻繁にする、丼もののように一度に大量に食べる習慣があると、体重が増えやすくなります。

次に、おかずの選び方にも注意が必要です。お米ダイエットを実践しているつもりでも、揚げ物や脂質の多い食事と組み合わせると、結果的に高カロリーな食事になってしまいます。例えば、白米にトンカツやから揚げ、マヨネーズを使った料理を組み合わせると、摂取カロリーが一気に増えてしまいます。お米を食べる際には、野菜や魚、大豆製品など低脂質・高たんぱくの食品と組み合わせることが大切です。

また、食べるタイミングも重要です。夜遅くにお米を多く摂取すると、活動量が少ないため消費されずに脂肪として蓄積されやすくなります。夜ご飯でお米を食べること自体は問題ありませんが、遅い時間の大量摂取は避け、適量を意識することが必要です。

さらに、お米の種類にも注意しましょう。白米は食べやすいですが、食物繊維やミネラルが少なく、血糖値が上がりやすいため、脂肪の蓄積を助長する可能性があります。玄米や雑穀米に置き換えることで、血糖値の上昇を抑え、満腹感を持続させることができます。

お米ダイエットで太ってしまう主な原因は、摂取量の管理不足や食事のバランス、食べる時間の誤りにあります。お米自体は決して太りやすい食品ではなく、適量を守り、栄養バランスを意識すれば、健康的にダイエットを進めることが可能です。

夜ご飯にお米を食べると太るのか?

夜ご飯にお米を食べると太るというイメージを持つ人は多いですが、これは必ずしも正しいとは限りません。太るかどうかは、食べる時間帯よりも、食事全体のバランスや摂取カロリーが影響します。

まず、お米は炭水化物であり、エネルギー源として体に必要な栄養素です。しかし、夜は活動量が減るため、消費されなかったエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。そのため、夜ご飯に大量のお米を食べると、結果として体重が増えやすくなります。特に、寝る直前にお腹いっぱい食べることは避けるべきです。

また、おかずの組み合わせも重要です。脂質の多い揚げ物やクリーム系の料理と一緒に食べると、総カロリーが増え、脂肪が蓄積されやすくなります。一方で、魚や大豆製品、野菜をバランスよく取り入れた食事であれば、お米を食べても太りにくいです。

さらに、食べる順番を工夫することで、血糖値の急上昇を抑え、脂肪の蓄積を防ぐことができます。食事の最初に野菜やスープを摂ると、満腹感が得られ、白米の食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

夜ご飯にお米を食べても、適量を守り、バランスの良い食事を意識すれば太るリスクを抑えることができます。食べる時間や内容を工夫しながら、お米を上手に取り入れましょう。

お米の太りにくい食べ方とコツ

お米は主食として多くの人に親しまれていますが、食べ方によっては太りやすくも、太りにくくもなります。お米を食べても太りにくいようにするためには、いくつかのポイントを意識することが大切です。

まず、食べる量を適切に管理することが重要です。厚生労働省の「食事バランスガイド」では、成人の1食あたりのご飯の適量は130g~260g(茶碗1~2杯程度)とされています。食べ過ぎを防ぐために、あらかじめお茶碗1杯分をよそい、それ以上食べないように意識するとよいでしょう。

次に、お米の種類を工夫することも有効です。白米よりも玄米や雑穀米の方が食物繊維が多く、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。さらに、冷ましたご飯には「レジスタントスターチ」と呼ばれる難消化性でんぷんが増え、腸内環境を整えたり、血糖値の上昇を緩やかにしたりする効果があります。おにぎりや冷やご飯を活用するのも一つの方法です。

また、食事の順番にも注意しましょう。最初に食物繊維を多く含む野菜やスープを摂ることで、満腹感が得られ、食べ過ぎを防ぐことができます。加えて、たんぱく質源(魚や肉、豆類)と一緒に食べることで、エネルギーの吸収を緩やかにし、脂肪として蓄積されるのを防ぐ効果が期待できます。

さらに、よく噛んで食べることも重要です。お米をしっかり噛むことで、満腹感を得やすくなり、過剰な摂取を防ぐことができます。特に玄米や雑穀米は食感がしっかりしているため、自然と噛む回数が増え、食べ過ぎを防ぐのに役立ちます。

お米は食べ方を工夫すれば、太りにくく、健康的な食生活を維持することができます。適量を意識し、栄養バランスを考えながら、お米を上手に取り入れましょう。

お米ばかり食べて痩せた?口コミを調査

お米を主食として食べ続けながら痩せたという口コミを目にすることがありますが、本当にそのような結果が得られるのでしょうか。ダイエットを考えている人にとって、お米を積極的に食べながら体重を落とせるなら、ぜひ取り入れたい方法の一つかもしれません。ここでは、実際の口コミや考えられる理由を検証していきます。

まず、お米を食べながら痩せたとする人の多くは「食べる量の調整」と「バランスの取れた食事」を意識している傾向があります。口コミの中には、「白米をしっかり食べながら、揚げ物や脂質の多いおかずを控えたら痩せた」というものや、「玄米や雑穀米に変えたら、満腹感が持続し間食が減った」という声があります。このように、お米の食べ方を工夫することで、結果的に摂取カロリーを抑え、体重が減少するケースが見られます。

また、「お米をしっかり噛んで食べることで食事量をコントロールしやすくなった」という口コミもあります。特に玄米や雑穀米は噛み応えがあり、自然と満腹中枢が刺激されるため、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。このため、お米の種類を工夫することがダイエットに有利に働く可能性があります。

一方で、「お米ばかり食べていたら逆に太った」という口コミも存在します。このケースでは、お米の量を調整せずに食べ過ぎてしまったり、おかずとのバランスを考えずに炭水化物過多の食事になってしまった可能性があります。お米はカロリーが低いわけではないため、適量を守ることが重要です。

結局のところ、「お米をばかり食べて痩せた」と言うよりも、「お米を適量食べながら、他の栄養素とのバランスを考えた食生活をした結果、痩せた」というのが実態に近いでしょう。口コミを参考にする際は、単に「お米を食べたから痩せた」と捉えるのではなく、どのように食べたか、どのような生活習慣を取り入れたかに注目することが大切です。

米が一番太る?炭水化物の種類と影響

- 太る炭水化物トップ3とは?

- ご飯とうどんはどっちが太るのか?

- 米を食べる文化と肥満率の関係とは

- 太りにくい朝食の選び方とポイント

- 健康的に炭水化物を摂取する方法

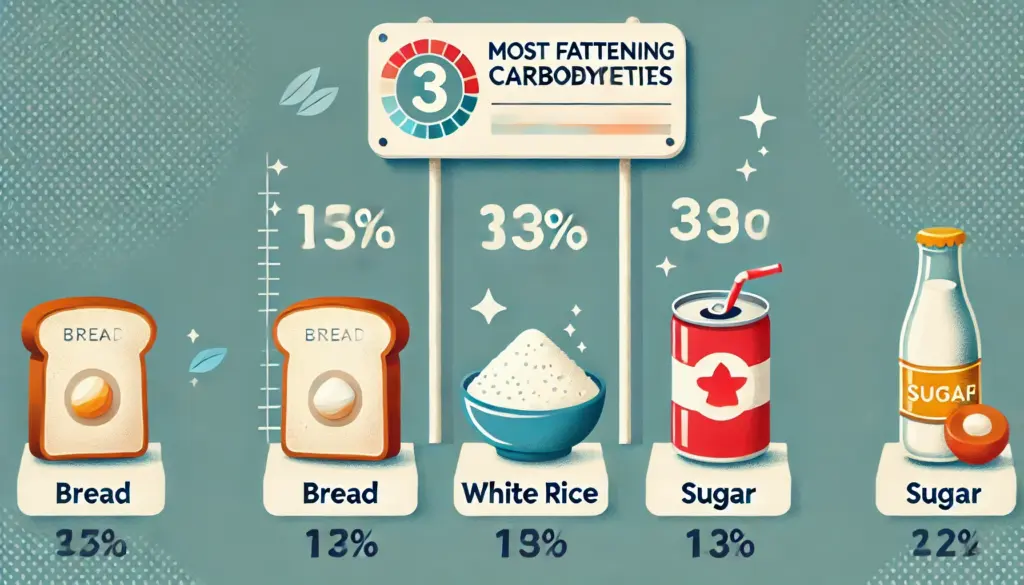

太る炭水化物トップ3とは?

炭水化物は体のエネルギー源として重要ですが、種類や摂取方法によっては太りやすいものもあります。特に、精製度が高く、血糖値を急上昇させる炭水化物は脂肪として蓄積されやすく、過剰摂取すると体重増加の原因になりやすいです。ここでは、特に太りやすいとされる炭水化物トップ3を紹介します。

1. 砂糖(精製糖)

最も太りやすい炭水化物は、砂糖を含む食品です。砂糖は血糖値を急激に上昇させ、インスリンの分泌を促します。これにより余った糖が脂肪として体に蓄積されやすくなります。清涼飲料水やお菓子、アイスクリームなどに含まれる砂糖は特に注意が必要です。さらに、砂糖は依存性があり、摂取しすぎると食欲が増進し、結果的に摂取カロリーが増えてしまう可能性があります。

2. 小麦製品(特に白いパンやパスタ)

小麦粉を使用した食品の中でも、特に精製された白いパンやパスタは太りやすい炭水化物です。これらは食物繊維が少なく、血糖値が上がりやすいため、脂肪が蓄積しやすくなります。また、パンにはバターやマーガリンなどの脂質が多く含まれていることがあり、さらにカロリーが高くなりがちです。菓子パンやクロワッサンのように砂糖や油脂を多く含むものは、より太りやすい傾向にあります。

3. 白米(精白米)

白米は日本人にとって主食ですが、精白された米は食物繊維やビタミンが少なく、血糖値を上げやすい食品です。特に、大量に食べたり、揚げ物や高脂質なおかずと一緒に摂取すると、カロリーオーバーになりやすくなります。ただし、玄米や雑穀米に変えることで、血糖値の上昇を抑え、満腹感を持続させる効果が期待できます。

このように、炭水化物の中でも特に砂糖、小麦製品、白米は太りやすい傾向にあります。ただし、完全に避けるのではなく、食べ方や量を工夫することで、健康的に摂取することが可能です。

ご飯とうどんはどっちが太るのか?

ご飯とうどんはどちらも主食として親しまれていますが、ダイエット中にはどちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。両者は炭水化物が主成分であるものの、消化の速度や栄養バランスの面で違いがあり、食べ方によって太りやすさが変わります。

カロリーと糖質の比較

まず、カロリーと糖質を比較すると、一般的なお茶碗1杯(約150g)のご飯は約230kcalで、糖質は約55gです。一方、ゆでうどん1玉(約230g)は約219kcalで、糖質は約48gとなっています。この数値だけを見ると、カロリーはほぼ同じですが、糖質はご飯の方がやや多めです。

血糖値の上がりやすさ(GI値)

次に、血糖値の上がりやすさを示すGI値を比較すると、ご飯のGI値は約88、うどんは約85とされています。どちらも高GI食品に分類されますが、ほぼ同じ数値のため、血糖値の上昇スピードには大きな違いはありません。ただし、白米よりも玄米や雑穀米の方がGI値が低く、太りにくい選択肢になります。

満腹感と食べやすさ

ご飯は粒状のため、よく噛む必要があり、満腹感を得やすい食品です。一方、うどんは麺状でのどごしが良く、噛む回数が少なくても食べやすいため、つい食べ過ぎてしまうことがあります。また、うどんは出汁やトッピングによってカロリーが変動しやすく、天ぷらうどんやカレーうどんになると一気にカロリーが増えます。

どちらが太りやすいのか?

結論として、ご飯とうどんのどちらが太りやすいかは、食べ方によって異なります。適量を守り、バランスの良い食事をすれば、どちらを選んでも問題はありません。ただし、うどんは麺類のため食べやすく、つい量を多く摂取しがちです。一方で、ご飯はおかずと組み合わせることで、栄養バランスを整えやすくなります。

太りにくい食べ方としては、どちらを選ぶ場合でも食物繊維が多い野菜やたんぱく質と一緒に食べることがポイントです。また、うどんを選ぶ際は、天ぷらや高カロリーのトッピングを避ける、ご飯の場合は玄米や雑穀米を取り入れるといった工夫をすると、ダイエット中でも安心して食べることができます。

米を食べる文化と肥満率の関係とは

米を主食とする文化と肥満率にはどのような関係があるのでしょうか。世界各国の食文化と肥満の傾向を比較すると、米を主食とする国では相対的に肥満率が低い傾向が見られます。ただし、食生活全体のバランスや運動習慣なども影響するため、一概に「米を食べると痩せる」とは言えません。ここでは、米を中心とした食文化が肥満率に与える影響について考えていきます。

米を主食とする国の肥満率は低い傾向

アジア圏を中心に、米を主食とする国では欧米諸国と比べて肥満率が低いことが統計データから分かっています。例えば、日本の肥満率(BMI25以上の割合)は約4%と低く、タイやベトナムなど他の米食文化の国々も比較的低めです。一方で、欧米諸国では肥満率が30%を超える国も多く、小麦製品を中心とした食文化との違いが見られます。

米と小麦の違いが肥満に影響?

米と小麦の違いとして、調理方法や食べ方が挙げられます。ご飯は炊飯することで水分を多く含み、満腹感を得やすいのに対し、小麦粉を使ったパンやパスタは食物繊維が少なく、油脂を多く使うことが一般的です。そのため、同じ量を食べてもカロリーが高くなりやすく、肥満につながる可能性があります。

また、ご飯は和食や中華料理などと組み合わせることが多く、魚・野菜・発酵食品など栄養バランスが整いやすい傾向にあります。一方、パンやパスタはバターやチーズ、加工食品との相性が良いため、脂質や糖分の摂取量が増えやすくなります。

食文化だけでなく生活習慣も影響する

しかし、米を主食とする国でも、近年では食の欧米化が進み、肥満率が上昇している国もあります。例えば、日本でもファストフードの利用が増え、糖質や脂質の摂取量が増加傾向にあります。このことから、米を食べるかどうかよりも、食事全体のバランスや生活習慣が肥満率に大きく関係していることが分かります。

結局のところ、米を主食とすることが直接肥満を防ぐわけではなく、食事の内容や食べ方、運動習慣が重要な要素となります。健康的な食生活を維持するためには、主食だけでなく、おかずの内容や食べる量にも気を配ることが大切です。

太りにくい朝食の選び方とポイント

朝食は1日のエネルギー源となる重要な食事ですが、選ぶ食材によっては太りやすくなることもあります。朝食をしっかり摂ることは代謝を上げるために有効ですが、食べるものや食べ方を工夫することで、より健康的に体重を管理することができます。

太りにくい朝食の基本ルール

朝食を食べる際に意識したいポイントは、以下の3つです。

- 血糖値の上昇を緩やかにする

- たんぱく質と食物繊維をしっかり摂る

- 余計な脂質や糖分を控える

これらを意識することで、朝食後のエネルギー消費がスムーズになり、脂肪の蓄積を防ぎやすくなります。

具体的な食材の選び方

朝食におすすめの食品を、栄養バランスを考慮しながら紹介します。

- 主食:玄米・雑穀米・全粒パン

炭水化物は大切なエネルギー源ですが、白米や精製された小麦よりも、玄米や雑穀米、全粒粉のパンなどを選ぶと、血糖値の上昇を抑えることができます。 - たんぱく質:卵・納豆・豆腐・ヨーグルト

たんぱく質を摂取することで、満腹感が持続し、筋肉量の維持にもつながります。特に、卵や納豆は朝食に取り入れやすく、栄養価も高いためおすすめです。 - 食物繊維:野菜・果物・海藻

食物繊維を多く含む食材を取り入れると、消化がゆっくりになり、腹持ちが良くなります。例えば、サラダやみそ汁に野菜を加えたり、果物をヨーグルトに混ぜたりすると、手軽に食物繊維を摂取できます。 - 飲み物:水・お茶・無糖の豆乳

朝の水分補給は、代謝を促進するうえで重要です。甘いジュースやカフェラテは糖分が多いため、なるべく避けるようにしましょう。

避けたい朝食の組み合わせ

太りやすい朝食の代表的な例として、以下のような組み合わせが挙げられます。

- 菓子パン + コーヒー(砂糖入り)

→ 菓子パンは糖質と脂質が多く、血糖値を急上昇させるため、エネルギーの吸収が早く、太りやすくなります。 - 白米 + 揚げ物(ハムカツなど)

→ 朝から高脂質な食品を摂ると、胃腸に負担がかかり、消化が遅くなることで脂肪が蓄積されやすくなります。 - シリアル + 甘いヨーグルト

→ 市販のシリアルやフルーツヨーグルトは糖分が多いため、食べる量によっては摂取カロリーが増えてしまいます。

朝食の食べ方の工夫

朝食を太りにくくするためには、食べる順番や量の調整も大切です。

- 野菜やスープを最初に食べる

→ 食物繊維が先に消化されることで、血糖値の上昇が緩やかになります。 - 噛む回数を意識する

→ しっかり噛むことで満腹感が増し、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。 - 時間をかけて食べる

→ 忙しい朝でもゆっくり食べることで、消化吸収がスムーズになり、脂肪の蓄積を抑えられます。

朝食は、食材の選び方や食べ方を少し意識するだけで、太りにくい食事にすることができます。バランスの取れた朝食を習慣にし、健康的な1日をスタートさせましょう。

健康的に炭水化物を摂取する方法

炭水化物は、私たちの体にとって欠かせないエネルギー源です。しかし、摂り方を間違えると血糖値が急上昇し、脂肪として蓄積されやすくなることもあります。そこで、炭水化物を健康的に摂取するためのポイントを紹介します。

1. 精製度の低い炭水化物を選ぶ

炭水化物には、大きく分けて「精製されたもの」と「未精製のもの」があります。精製された白米や白いパン、白いパスタなどは食物繊維が少なく、血糖値を急上昇させやすい特徴があります。一方、玄米や雑穀米、全粒粉のパンやパスタは、食物繊維が豊富で消化がゆっくり進むため、血糖値の上昇が緩やかになります。血糖値の急上昇を防ぐことは、肥満や糖尿病のリスクを減らすうえで重要なポイントです。

2. 食べる順番を工夫する

炭水化物を摂取する際には、食べる順番も影響を与えます。最初に野菜や海藻類、発酵食品(味噌汁や納豆)を食べ、その後にたんぱく質(肉・魚・大豆製品)を摂取し、最後にご飯やパンを食べると、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。この方法は「食べる順番ダイエット」としても知られ、無理なく太りにくい食事ができる工夫の一つです。

3. 適量を守ることが重要

炭水化物は重要な栄養素ですが、摂りすぎるとカロリーオーバーになり、脂肪として蓄積されやすくなります。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、総エネルギーの50~65%を炭水化物から摂取することが推奨されています。ただし、運動量が少ない人やデスクワーク中心の人は、摂取量を控えめにするのが良いでしょう。また、日々の活動量に応じて、食べる量を調整することも大切です。

4. 食べ方を工夫して消化をゆっくりにする

炭水化物の吸収を抑えるためには、調理方法や食べ方にも工夫が必要です。例えば、炊き立ての白米よりも、冷ましたご飯の方が消化がゆっくり進みます。これは、ご飯を冷ますことで「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」が増え、食物繊維のような働きをするためです。冷たいご飯をそのまま食べたり、おにぎりや酢飯として食べることで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。

また、炭水化物を摂取するときは、よく噛んで食べることも大切です。噛む回数が増えると、満腹中枢が刺激され、少ない量でも満足感を得られるため、食べ過ぎを防ぐことができます。

5. 炭水化物だけに偏らずバランスよく食べる

炭水化物を摂取する際には、たんぱく質や脂質、ビタミン・ミネラルなど、他の栄養素とのバランスも意識することが大切です。特に、たんぱく質を一緒に摂ることで、筋肉の維持や代謝の向上に役立ちます。例えば、ご飯と納豆、玄米と焼き魚、全粒粉パンとチキンサラダといった組み合わせを意識すると、炭水化物を効率的に活用できます。

6. 間食も工夫して炭水化物を上手に摂取

炭水化物は食事だけでなく、間食でも摂取する機会が多いものです。菓子パンやスナック菓子、甘いジュースなどは血糖値を急上昇させ、太る原因になりやすいため注意が必要です。どうしても間食が欲しい場合は、ナッツ類やチーズ、ヨーグルト、果物などを選ぶと、血糖値が急激に上がりにくくなります。また、和菓子のように小豆や寒天を使ったものは、洋菓子よりも脂質が少なく、比較的ヘルシーな選択肢です。

まとめ

炭水化物は正しく摂取すれば、健康的なエネルギー源になります。しかし、精製されたものを多く摂りすぎたり、食べる順番や量を誤ると、太る原因になってしまいます。未精製の炭水化物を選ぶことや、食事の順番を工夫することで、血糖値のコントロールがしやすくなり、脂肪の蓄積を防ぐことができます。さらに、たんぱく質や食物繊維と組み合わせることで、より健康的な食事にすることが可能です。

炭水化物を制限しすぎると、エネルギー不足になり、集中力の低下や疲労感が出ることもあります。バランスよく適量を守りながら、健康的に炭水化物を摂取することを心がけましょう。

【総括】米が一番太るは本当か?食べ方次第で変わる事実

- パンよりもご飯の方が低脂質で、組み合わせ次第で太りにくい

- ご飯は水分量が多く、同じ重量ならパンより低カロリーになりやすい

- 白米は血糖値を上げやすいが、玄米や雑穀米なら太りにくくなる

- お米ダイエットで太る原因は食べ過ぎや高脂質なおかずの組み合わせ

- 夜に大量のご飯を食べると消費しきれず、脂肪になりやすい

- ご飯を冷まして食べるとレジスタントスターチが増え、血糖値が上がりにくい

- 食事の順番を意識すると、ご飯を食べても血糖値の急上昇を防げる

- 炭水化物の中で最も太りやすいのは砂糖、小麦、白米の順

- うどんは消化が早く、食べ過ぎると太りやすいが、ご飯は噛む回数が多く満腹感を得やすい

- 米を主食とする文化の国は、肥満率が低い傾向がある

- 朝食で適量のご飯を食べると、代謝が上がり太りにくい体づくりにつながる

- 白米を減らし、食物繊維やたんぱく質を合わせることで太りにくくなる

- 炭水化物は完全に抜くのではなく、適量を守ることで健康的に摂取できる

- ご飯の量を調整し、野菜やたんぱく質と組み合わせることでダイエットが成功しやすい

- 結局のところ「米が一番太る」とは言えず、食べ方次第で太りやすさは変わる

・メンタルを整える本を紹介-1.png)