瓦そばは香ばしい茶そばに牛肉や錦糸卵を乗せた、山口県の人気ご当地グルメです。

見た目も味も魅力的なこの料理ですが、「瓦そば 太る」と検索する人が多いのはなぜでしょうか?

この記事では、太る原因となる具材や調理法、気になるカロリー・糖質の実態に加え、他の麺類やばりそばとのカロリー比較もわかりやすく解説します。

また、ダイエット中でも取り入れやすくする工夫や、夜遅くに食べるリスク、太る食べ方と太りにくい食べ方の違いなど、実生活に役立つ内容も満載。

さらに、瓦そば1食分のカロリーを消費するための運動量や、間食におすすめの低カロリー麺も紹介しています。

美味しく食べたいけれど太りたくない…そんなあなたのための完全ガイドです。

- 瓦そばが太りやすい原因と仕組み

- 他の麺類やばりそばとのカロリー比較

- 太らないための食べ方や工夫

- カロリー消費に必要な運動量の目安

瓦そばで太るのは本当?原因を徹底解説

- 太る原因は具材と調理法にある?

- 瓦そばのカロリー・糖質をチェック

- 他の麺類とのカロリー比較

- ばりそばと瓦そばのカロリー比較

- 食べ過ぎると体に悪い?注意点とは

太る原因は具材と調理法にある?

瓦そばが「太りやすい」と言われる理由の一つに、使われている具材とその調理方法が挙げられます。見た目はさっぱりとした和風の麺料理に見えるかもしれませんが、実際にはカロリーや脂質の高い要素がいくつも含まれているのです。

まず注目したいのが、具材に使われる牛肉と錦糸卵です。牛肉は炒め調理されることが多く、脂をしっかりと含みます。また、錦糸卵も油を使って焼かれるため、全体的に脂質の割合が高くなりがちです。こうした動物性たんぱく質と脂質を含む具材は、適量であれば栄養価の高い食材ですが、量が多かったり、炒め油の使用量が多いと、それだけでカロリーオーバーにつながります。

加えて、瓦そばは「焼きそば」と似た工程を経て作られることも多く、ホットプレートやフライパンで茶そばをパリパリに焼く過程でも油が使われます。少量であっても、毎回の調理で使用されることで、結果として脂質摂取量が増える原因になります。

さらに、瓦そばにはレモンやもみじおろしなどの爽やかなトッピングが使われるため、全体としてヘルシーな印象を持たれることもありますが、これに油や糖分を含むつゆが加わることで、見た目以上にカロリーが高くなる可能性もあります。特に、つゆの種類や濃さによっては、糖質や塩分も過剰になりやすくなります。

このように、瓦そばが太りやすいとされる背景には、単純にそばだけのカロリーではなく、具材の内容と調理方法、調味料の選び方が複雑に関係しています。見た目がさっぱりしていても、実際には高カロリーな料理になるケースも多いため、健康やダイエットを意識する場合には注意が必要です。

瓦そばのカロリー・糖質をチェック

瓦そばは一見ヘルシーな料理に見えるかもしれませんが、実際のカロリーや糖質量を確認すると、その印象が変わるかもしれません。まず、一般的な瓦そば1人前(具材込み)のエネルギー量はおよそ470〜622kcal程度とされています。これは、単なるそば料理としてはやや高めの数値です。

その理由の一つは、瓦そばに使用される「茶そば」です。茶そば自体はそば粉と抹茶を混ぜて作られており、1食分(乾麺で60〜100g)でおよそ200kcal前後のエネルギーがあります。ここに加えて牛肉、錦糸卵、めんつゆといった具材や調味料が重なることで、合計カロリーは大きく跳ね上がります。

糖質についても注意が必要です。茶そばはそば粉のほかに小麦粉を含むことが多く、炭水化物(糖質+食物繊維)の比率が高くなります。具体的には、1人前で約48〜60gの炭水化物が含まれることが一般的です。糖質制限中の方にとっては、この数値はやや高めに感じられるでしょう。

加えて、味の決め手となるめんつゆも糖質量を押し上げる要因の一つです。市販のめんつゆには糖分が多く含まれていることが多く、甘めの味付けを好む場合はさらに糖質が増加する可能性があります。

つまり、瓦そばのカロリーと糖質は、単に麺の量だけでなく、具材の種類やつゆの濃さ、調理に使う油の量など、複数の要因によって変動します。カロリー管理が必要な方や、ダイエットを意識している方は、1食あたりの摂取量を調整したり、具材を低脂肪・低糖質のものに変えるなど、工夫を加えることが重要です。

| 要素 | カロリー/糖質量・備考 |

|---|---|

| 瓦そば1人前(具材込み) | 約470〜622kcal |

| 茶そば(乾麺60〜100g) | 約200kcal(麺単体) |

| めんつゆ(市販・甘め) | 糖質・糖分が多く影響大 |

| 炭水化物(1人前) | 約48〜60g(糖質+食物繊維) |

| カロリーに影響する要因 | 具材の種類、つゆの濃さ、油の使用量 |

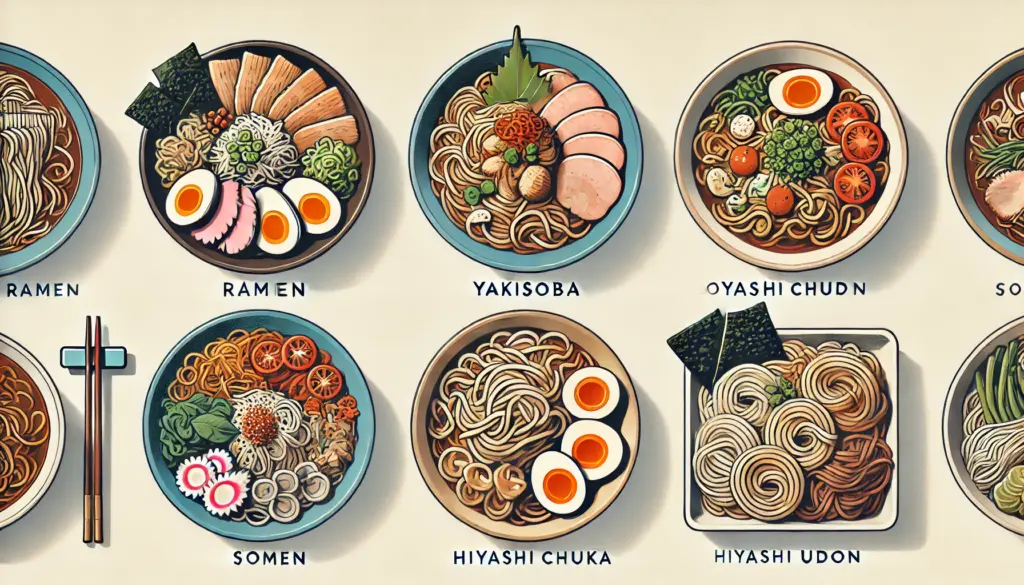

他の麺類とのカロリー比較

瓦そばのカロリーをより正確にイメージするためには、他の一般的な麺類と比較してみることが効果的です。麺料理といっても、その種類や調理法によってエネルギー量には大きな違いがあります。

まず、最もスタンダードな麺料理として「ざるそば」を挙げてみましょう。ざるそば1人前(300g)のカロリーは約267kcalとされており、具材をほとんど使わず、つゆも少量で済むため、比較的低カロリーな部類に入ります。一方で、ラーメン(特に豚骨や味噌味などの濃厚なタイプ)は1杯で500〜700kcalに達することもあり、脂質や塩分も高くなりがちです。

それに比べて、瓦そばは牛肉や卵といった具材が豊富で、炒め調理や焼き工程を含むことから、全体として470〜622kcal程度になることが一般的です。これは、シンプルなそば料理よりは高く、ボリュームのあるラーメンやあんかけ焼きそばと同程度か、やや控えめなカロリーと考えられます。

うどんの場合も見てみましょう。かけうどん1杯(約300g)はおよそ290kcalで、瓦そばよりもずっと低い数値です。ただし、天ぷらうどんなど具材が加わると一気に500kcalを超えるため、食べ方によってカロリーは大きく変動します。

このように、他の麺類と比べた場合、瓦そばは「中間〜やや高め」のカロリー帯に位置しています。見た目の爽やかさとは裏腹に、食べごたえのある内容と調理方法の影響で、摂取エネルギーが意外と高くなる点には注意が必要です。健康管理やダイエットを意識するなら、同じ麺料理でも、具材や調味料の量を工夫することで大きな差を生むことができます。

| 麺類 | カロリー(kcal) |

|---|---|

| ざるそば | 約267 |

| ラーメン(豚骨・味噌) | 約500〜700 |

| 瓦そば | 約470〜622 |

| かけうどん | 約290 |

| 天ぷらうどん | 500以上 |

ばりそばと瓦そばのカロリー比較

同じ山口県のご当地麺料理として知られる「ばりそば」と「瓦そば」は、一見すると似た存在に思えるかもしれませんが、実際にはそのカロリーや栄養バランスにおいて大きな違いがあります。特にダイエット中や健康管理を意識している方にとっては、この比較が重要になります。

ばりそばは、揚げた太めの中華麺に、とろみのあるあんかけスープをかけた料理です。具材にはキャベツ、タケノコ、キクラゲなどの野菜類が使われますが、油で揚げた麺が主役となるため、どうしても高カロリーになります。一般的なあんかけ焼きそばのカロリーは1食でおよそ765kcal前後とされており、これは麺料理の中でも特に高い部類に入ります。

一方、瓦そばのカロリーは前述の通り約470〜622kcal程度とされており、ばりそばよりはエネルギーが控えめです。ただし、調理に油を使う点では共通しており、具材や調味料の選び方によっては、瓦そばも同様に高カロリーになり得ます。

ここで注目したいのは、カロリーだけでなく「脂質の量」です。ばりそばに使われる揚げ麺には大量の油が含まれており、脂質の量は瓦そばを大きく上回ります。たとえば、ばりそばに類似した料理の脂質量は37.4gというデータもあり、これは瓦そばの脂質量(約21.4g)を明らかに超えています。

したがって、ばりそばと瓦そばを比較すると、瓦そばの方がカロリー・脂質ともにやや低く、よりヘルシーな選択肢と言えます。ただし、どちらの料理も一般的なそばやうどんと比べると高カロリーである点には変わりありません。いずれを選ぶ場合でも、食べる頻度や1回の量、トッピングの工夫によって、体への影響を抑えることが可能です。

| 料理名 | カロリー(kcal) | 脂質(g) |

|---|---|---|

| 瓦そば | 622 | 21.4 |

| ばりそば | 765 | 37.4 |

食べ過ぎると体に悪い?注意点とは

瓦そばは見た目も味も魅力的な料理ですが、食べ過ぎには注意が必要です。特に、健康や体重管理を意識している人にとっては、カロリーや脂質の摂取量が思った以上に多くなる点を見過ごすべきではありません。

まず、瓦そばには牛肉や錦糸卵といった動物性食材が使われており、これらは脂質やコレステロールの摂取源になります。適量であれば良質なたんぱく質源として体に有益ですが、過剰になると脂質の摂りすぎとなり、体脂肪の増加や血中脂質の上昇を招く可能性があります。また、牛肉は消化に時間がかかるため、胃腸への負担も大きくなります。

さらに、瓦そばの麺は一度茹でた後に焼き上げる工程があるため、調理の過程で油が使われます。この油が積み重なることで、1食あたりの脂質量や総カロリーが増加することになります。加えて、つけだれであるめんつゆにも糖分と塩分が含まれており、これを大量に摂ると血糖値や血圧への悪影響も懸念されます。

もう一つ見落としがちな点は、「食べ応えがあるのに軽く感じてしまう」という瓦そばの特性です。パリパリ食感や抹茶風味でさっぱりとした印象を持つため、満腹感を得る前に食べ進めてしまいがちです。結果的に、必要以上に食べ過ぎてしまうことがあります。

このように、瓦そばは一度の食事としては栄養バランスのとれたメニューでも、量を誤ると体に負担をかける料理でもあります。とくに以下のような人は注意が必要です。

- 脂質を控えている人

- 糖質制限をしている人

- 消化機能が弱い人

- 血圧やコレステロール値に不安がある人

こうした人が瓦そばを楽しむ場合は、具材の量を減らす、めんつゆの使用量を控える、焼き油を使わずテフロン加工のフライパンで調理するなどの工夫をすると安心です。何よりも、「美味しいからもう少し」と思ってしまう気持ちにブレーキをかける意識が重要です。

このように考えると、瓦そばは決して「体に悪い食べ物」ではありませんが、食べ過ぎることで健康リスクを伴う可能性があるため、適量を守ることが体調管理のポイントになります。

瓦そば:太るを防ぐ食べ方とダイエット対策

- 瓦そばのカロリーを消費するための運動量

- ダイエット向き?栄養バランスを解説

- 夜寝る前に食べると太る?何時までが目安

- 太る食べ方・太りにくい食べ方の違い

- 止まらなくなる対処法とコントロール術

- 瓦そばの魅力と人気の理由

- ダイエット中のおすすめ麺類3選

瓦そばのカロリーを消費するための運動量

瓦そばは味も見た目も満足度が高い一方で、1食あたりおよそ470〜622kcalと、決して軽めとは言えないカロリー量を持つ料理です。このエネルギーを運動で消費しようと考える場合、どの程度の活動が必要になるのかを把握しておくことは非常に重要です。

まず、体重や運動強度によってカロリー消費量は大きく異なりますが、ここでは体重60kgの人を基準に考えてみます。一般的に、ウォーキング(時速4〜5km程度)では1時間で約200〜250kcalが消費されるとされています。つまり、瓦そば1食分のカロリーを相殺するには、約2〜2.5時間のウォーキングが必要になる計算です。

また、ジョギング(時速8km程度)であれば、1時間あたり約400〜500kcalの消費が見込まれます。この場合でも、瓦そば1人前を食べた後にカロリーを完全に消費するには、およそ1〜1.5時間は継続して走る必要があります。さらにハードな運動、例えば水泳やHIIT(高強度インターバルトレーニング)などであれば、より短時間で消費は可能ですが、誰もが取り入れやすい運動ではありません。

ここで見落としがちなポイントは、「運動すれば帳消しになる」と考えてしまうことです。実際には、日常生活の中で毎回1時間以上の運動を続けるのは容易ではありません。また、運動後には食欲が増すことも多く、結果的に摂取カロリーが上回ってしまうこともあります。

したがって、瓦そばのカロリーを無理なく調整するには、食べる量を控えめにする、油を使わずに調理する、具材を野菜中心にするなど、食事内容の見直しも合わせて行うことが有効です。運動だけに頼るのではなく、日々の生活全体でバランスを取る意識が、無理なくカロリー管理を続ける鍵となります。

瓦そばのカロリー消費に必要な運動量

| 運動の種類 | 1時間あたりの消費カロリー | 瓦そば1食分の消費に必要な時間 |

|---|---|---|

| ウォーキング(時速4〜5km) | 約200〜250kcal | 約2〜2.5時間 |

| ジョギング(時速8km) | 約400〜500kcal | 約1〜1.5時間 |

| 水泳(中程度) | 約500〜600kcal | 約1時間 |

| HIIT(高強度インターバル) | 約600〜800kcal | 約45分〜1時間 |

ダイエット向き?栄養バランスを解説

瓦そばはダイエット中でも食べられる料理なのか、気になる人も多いのではないでしょうか。見た目は軽やかでも、実際の栄養バランスやエネルギー量を見極めることで、自分の食事プランに合うかどうかを判断できます。

まず注目すべきは、瓦そばが「単なる麺料理ではない」という点です。そばをベースに、牛肉、錦糸卵、ネギ、大根おろし、レモン、海苔など、さまざまな具材がトッピングされます。そのため、炭水化物・たんぱく質・脂質の三大栄養素がバランスよく含まれているのが特徴です。

具体的には、一般的な1人前(約470〜622kcal)の瓦そばには、たんぱく質約20g、脂質約21g、炭水化物約49gが含まれています。この数値からもわかるように、特にたんぱく質の含有量が多く、筋肉維持や代謝維持にとってプラスの要素となります。一方で脂質もやや多めになるため、過剰摂取には注意が必要です。

また、レモンや大根おろし、海苔といった副菜類も含まれており、ビタミンC、カリウム、食物繊維などの微量栄養素が摂取できる点は、他の麺類より優れています。彩りの豊かさが示す通り、抗酸化作用のある成分や、消化を助ける成分も含まれているのは好材料です。

しかし、ダイエット中に気をつけたいのは、全体の摂取量とタイミングです。ボリュームがあるため、夕食に食べるとカロリー過多になりやすく、消費が追いつかない可能性があります。昼食や運動量が多い日のメインとして取り入れることで、脂質やカロリーがうまく活かされやすくなります。

このように考えると、瓦そばはダイエット中でも「条件付きで取り入れられる料理」と言えるでしょう。カロリーや脂質を意識しつつ、量とタイミングを調整すれば、栄養バランスの取れた1品として活用することが可能です。

夜寝る前に食べると太る?何時までが目安

瓦そばのようにボリュームのある食事を夜遅くに摂ると、「太りやすい」と言われるのには根拠があります。人の体は夜になると活動量が減り、エネルギー消費が落ちていくため、摂取したカロリーが使われず脂肪として蓄積されやすくなるためです。

ここで大切なのは「何時までに食べ終えるか」という時間の目安です。一般的に、就寝の2〜3時間前までには食事を終えるのが理想とされています。つまり、夜11時に寝る場合は、夜8時までには食事を済ませておきたいところです。消化活動が睡眠の質にも影響するため、満腹状態のまま寝てしまうと深い眠りが妨げられ、翌朝に胃もたれや疲労感を感じることもあります。

また、夜遅くに食事をすると血糖値が急上昇しやすく、インスリンの分泌も多くなります。このホルモンは余った糖を脂肪として体に蓄える働きがあるため、特に炭水化物の多い食事は夜には適していません。瓦そばはそばが主食であるため、炭水化物量も多く、夜食にするには不向きな料理だといえるでしょう。

どうしても夜遅くに食事を取らざるを得ない場合は、少量に抑える工夫が必要です。例えば、麺の量を半分に減らす、牛肉など脂質の高い具材を控える、つゆの使用を減らすなど、できる限り体に負担をかけないように調整することが大切です。

このように、瓦そばに限らず、どんな食事でも「いつ食べるか」は体重管理に直結します。太らないためには、内容だけでなくタイミングも意識することが欠かせません。

太る食べ方・太りにくい食べ方の違い

瓦そばを食べる際に、同じ料理でも「太りやすくなる食べ方」と「太りにくくする食べ方」があるのをご存じでしょうか?食材や調理法だけでなく、食べ方そのものが体重に影響を及ぼすことは意外と知られていません。

まず、太る食べ方の特徴として挙げられるのは、「早食い」「満腹になるまで食べる」「一気に大量を食べる」といった行動です。早食いは満腹中枢が刺激される前に多くの量を摂取してしまうため、カロリーオーバーを引き起こしやすくなります。特に瓦そばのように味に変化があって食べ進めやすい料理は、ついつい箸が止まらなくなるという人も少なくありません。

また、よく噛まずに食べることも消化に負担をかけ、血糖値の急上昇を招きます。これが続くと脂肪が蓄積されやすくなるだけでなく、インスリンの分泌過多による生活習慣病リスクも高まってしまいます。

一方で、太りにくい食べ方にはいくつかの工夫があります。まず、よく噛んでゆっくり食べること。これは満腹感を得やすくし、少ない量でも満足できるようになります。また、最初に野菜やたんぱく質を口にし、最後に炭水化物を食べる「食べる順番」も血糖値の急上昇を抑える効果があります。

さらに、盛り付けの段階で一人分をきちんと分けておくことで、食べ過ぎを防ぐこともできます。大皿から取り分ける形式は、無意識のうちに摂取量が増えてしまうことがあるため注意が必要です。

このように、瓦そばを食べる場合でも、ちょっとした意識の違いが体に与える影響を大きく左右します。料理そのものが悪いわけではなく、食べ方の習慣こそが太るかどうかの分かれ道だといえるでしょう。

止まらなくなる対処法とコントロール術

瓦そばのように香ばしく、具材やつゆの風味が豊かな料理は、食べ始めるとつい止まらなくなってしまうことがあります。特にパリパリとした食感や、甘辛い牛肉の味わいは食欲を刺激しやすく、「もう少しだけ」と手が伸びてしまう原因になりがちです。そこで、食べ過ぎを防ぐための対処法とコントロール術を知っておくことが大切です。

まず最初に試してほしいのは、「盛り付け段階で量を決めておく」ことです。大皿で一度にたくさん用意すると、満腹感を感じる前に目の前の料理を食べきってしまうことがあります。一人分ずつきちんと皿に盛り付けることで、「自分がどれだけ食べたか」を視覚的に把握しやすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

次に効果的なのが、「よく噛んで時間をかけて食べる」ことです。咀嚼回数を意識するだけでも、満腹感を感じるまでの時間が短くなり、少ない量で満足しやすくなります。瓦そばはさまざまな具材が入っているため、自然と噛む回数が増えるような食べ方にすると、結果的にペースも遅くなり、食べ過ぎ防止に繋がります。

さらに、「食べながら会話をする」「飲み物を挟む」「一口ごとに箸を置く」といった小さな工夫も、過剰な摂取を抑える助けになります。特に水分を意識して取りながら食べることで、胃の中での満足感が増しやすくなります。

どうしても止まらないと感じたときは、「一度席を離れる」のも有効です。食事から少し距離を置くことで、満腹感に気づいたり、無意識の食べ過ぎを防ぐことができます。

このように、瓦そばのような魅力的な料理でも、食べ方の工夫によって満足感を得ながら量を抑えることが可能です。自分の食欲をコントロールする習慣を身につけることで、健康的に美味しく楽しむことができるようになります。

瓦そばの魅力と人気の理由

瓦そばは、見た目のインパクトと独特な食感、そして味わいのバランスが絶妙なことから、多くの人に愛されている郷土料理です。山口県下関市発祥のこの料理は、熱した瓦の上に茶そばを乗せて焼き上げるというユニークなスタイルで提供されます。視覚的にも楽しめるこの演出は、旅行先の特別な体験としても人気です。

一番の魅力は「香ばしさと食感のギャップ」です。表面はパリパリ、中はもちもちとした茶そばのコントラストが、食べる楽しさを倍増させます。さらに、甘辛く味付けされた牛肉や錦糸卵、刻み海苔、レモン、大根おろしなどのトッピングが合わさることで、ひと口ごとに異なる風味が広がります。これが食べ飽きない理由の一つです。

また、めんつゆにつけて食べるスタイルも特徴のひとつ。温かい麺を冷たいつゆで引き締めることで、味のメリハリが生まれます。このような独自の構成が、ただの焼きそばや冷たいそばとは異なる、瓦そばならではの美味しさを作り出しています。

さらに、地域色の強い料理であることも人気の要因です。観光客にとっては、「ご当地ならではの体験ができる食べ物」として注目され、SNSなどでも話題になりやすいのです。お取り寄せ商品やレトルト商品も増えており、家庭でも楽しめる点も魅力のひとつです。

このように、瓦そばの人気は味や見た目だけでなく、文化的背景や食体験としての満足度の高さにも支えられています。単なる食事を超えた「楽しめる一皿」として、多くの人に選ばれているのです。

ダイエット中のおすすめ麺類3選

ダイエット中でも麺類を楽しみたいという人は多いと思います。ただし、選ぶ麺の種類によってカロリーや糖質の量が大きく異なるため、賢く選ぶことが必要です。ここでは、ダイエット中でも安心して取り入れやすい、おすすめの麺類を3つご紹介します。

そば(特に十割そば)

まず一つ目は、「そば(特に十割そば)」です。そばは他の麺類に比べて血糖値の上昇が緩やかな低GI食品で、糖質も控えめです。特にそば粉100%で作られた十割そばは、食物繊維やルチンといった栄養素が豊富で、満腹感も得られやすい点が魅力です。つゆを薄めにする、具材を野菜中心にするなどの工夫をすれば、ダイエット中でも安心して楽しめます。

こんにゃく麺

次におすすめなのが、「こんにゃく麺(しらたきなど)」です。こんにゃく由来の麺はほとんどカロリーがなく、糖質も非常に少ないため、カロリー制限中の強い味方になります。味が淡白なので、だしやスープを吸わせて調理することで、満足感を高めることができます。ラーメンやパスタ風にアレンジしても美味しく食べられます。

大豆麺・豆腐麺

三つ目は、「大豆麺」または「豆腐麺」です。これらは近年注目されている低糖質・高たんぱくな麺で、筋肉量を維持しながら脂肪を減らしたいという方に適しています。腹持ちも良く、糖質量を抑えつつたんぱく質をしっかり補える点で、食事管理中には非常に有効な選択肢となります。

このように、ダイエット中でも選び方を工夫すれば、麺類を我慢せずに楽しむことができます。カロリーや糖質の少なさだけでなく、栄養バランスや満足度の高さにも注目して、自分の目標に合った麺類を取り入れてみましょう。

瓦そばは太ると言われる理由と対策【総括】

- 牛肉や錦糸卵など脂質の多い具材が使われる

- 調理時に使用される油がカロリーを上げる要因となる

- めんつゆの糖分が糖質量を増加させる

- 茶そば自体に炭水化物が多く含まれている

- 全体のカロリーは470〜622kcalとやや高め

- 他の麺類よりカロリーが高い傾向にある

- ばりそばよりはカロリー・脂質が控えめ

- 一見ヘルシーでも調理法によって高カロリーになる

- 食べ過ぎると脂質・塩分・糖分の過剰摂取になりやすい

- 食べる時間が遅いと太りやすくなるリスクがある

- 早食いや大皿での食事は過食につながる

- 盛り付けや食べ方の工夫で摂取量をコントロールできる

- 運動で消費するには1〜2時間以上の活動が必要

- 栄養バランスは良いが量と頻度の調整が必要

- ダイエット中は量や具材を調整することで取り入れ可能

・メンタルを整える本を紹介-1.png)