「いいちこを飲むと太るのだろうか?」このようにお考えではないでしょうか。

すっきりとして飲みやすい「いいちこ」は多くの人に愛されていますが、ダイエット中の方にとってはカロリーや糖質が気になるところです。

実際、お酒で失敗したり後悔したりした経験から、飲むこと自体をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、いいちこで太るのかという疑問に答えるため、太る原因から詳しく解説します。

いいちこ自体のカロリー・糖質はもちろん、他のお酒とのカロリー比較を通じて、その立ち位置を明らかにします。

さらに、いいちこのカロリーを消費するための運動量や、ダイエット中にありかなしかの判断基準も示します。

また、食べ過ぎると体に悪いのか、夜寝る前に飲むと太るのか、そして具体的に何時までなら良いのかといった、多くの人が抱く疑問にもお答えします。

太る飲み方・太りにくい飲み方の違いを理解し、ついお酒が止まらなくなる時の対処法を知ることで、健康的にお酒と付き合う道筋が見えてくるはずです。

最後に、ダイエット中のおすすめお酒3選もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- いいちこで太るとされる本当の原因

- いいちこのカロリーや糖質、他のお酒との比較

- ダイエット中に役立つ太りにくい飲み方のコツ

- 飲み過ぎを防ぎ、健康的に楽しむための具体的な対処法

「いいちこは太る」は嘘?太る原因を解説

- いいちこで太ると言われる本当の太る原因

- いいちこのカロリー・糖質はどのくらい?

- 他のお酒とのカロリー比較でわかること

- いいちこのカロリーを消費するための運動量

- いいちこはダイエット中にあり?なし?

いいちこで太ると言われる本当の太る原因

「お酒は太る」というイメージがありますが、実は「いいちこ」を含むお酒そのものだけが太る直接的な原因ではありません。太るとされる背景には、アルコールが体内で引き起こす作用や、飲酒時の食習慣が大きく関わっています。

まず、アルコールが持つ食欲増進効果が挙げられます。少量のアルコールは胃の働きを活発にするため、食欲が湧き、普段よりも多く食べてしまう傾向があります。これに加えて、お酒を飲むと気分が開放的になり、「まあ、いいか」と普段は控えている揚げ物やこってりした料理に手を出しやすくなることも、カロリーオーバーの一因です。

次に、アルコールの代謝プロセスが体に及ぼす影響です。アルコールは体にとって毒物と見なされるため、肝臓で最優先に分解・代謝されます。このとき、本来行われるはずの糖質や脂質の代謝は後回しにされてしまいます。その結果、食事で摂ったエネルギー源が消費されにくくなり、特に脂質は中性脂肪として体内に蓄積されやすくなるのです。

つまり、アルコールのカロリー自体が脂肪になるわけではなく、アルコールを分解している間、一緒に食べたおつまみの脂肪や糖質が燃焼されずに体脂肪に変わりやすくなる、というのが「お酒で太る」メカニズムの核心部分と考えられます。

したがって、いいちこを飲む際に太るかどうかは、お酒の種類そのものよりも、一緒に何をどれだけ食べるか、そしてどれくらいの量を飲むかが大きく影響すると言えるでしょう。

なるほどな~。お酒だけが悪者ちゃうんやね。原因がわかれば対策もできるし、ええこと聞いたわ。これで安心して飲めるやん!

いいちこのカロリー・糖質はどのくらい?

いいちこが太るかどうかを考える上で、基本となるカロリーと糖質の量を知っておくことは大切です。

いいちこは麦を原料とする本格焼酎であり、「蒸留酒」に分類されます。蒸留酒は、製造過程で原料をアルコール発酵させた後に蒸留するため、糖質が製品に残らないという大きな特徴があります。このため、三和酒類の公式サイトなどでも、いいちこの糖質は0gであるとされています。糖質制限を意識している方にとっては、非常に魅力的なお酒です。

一方で、カロリーはゼロではありません。アルコール自体が1gあたり約7kcalのエネルギーを持っているため、アルコール度数に比例してカロリーも高くなります。いいちこの主なラインナップにおける100mlあたりのカロリーは、公表されている情報によると以下のようになっています。

- いいちこ 25度: 約141kcal

- いいちこ 20度: 約113kcal

- いいちこ 12度: 約69kcal

このように、アルコール度数が高いほどカロリーも上昇します。ただし、このアルコールのカロリーは「エンプティカロリー」とも呼ばれ、体内に蓄積されにくい性質を持っています。飲んですぐに熱エネルギーとして消費されやすいため、このカロリー自体が直接的に体脂肪になるわけではない、という見方もあります。

しかし、前述の通り、アルコールが代謝されている間は他の栄養素の代謝が滞るため、カロリーが高いお酒を多量に飲めば、その分だけ脂肪が蓄積されやすい時間が長引くことになります。糖質がゼロだからといって、カロリーを全く気にせず飲み過ぎてしまうのは避けるべきでしょう。

糖質ゼロはホンマにありがたいな!カロリーはあるけど、気にしすぎも良くないで、ハハッ!上手に付き合えばええんや!

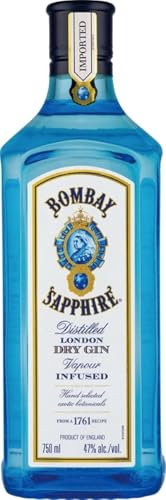

他のお酒とのカロリー比較でわかること

いいちこが他のお酒と比べて太りやすいのかどうかを判断するために、様々なお酒のカロリーと糖質を比較してみましょう。お酒は大きく「蒸留酒」「醸造酒」「混成酒」に分けられ、それぞれに特徴があります。

| お酒の分類 | 代表的なお酒 | カロリー(100mlあたり目安) | 糖質(100mlあたり目安) |

| 蒸留酒 | いいちこ(25度) | 約141kcal | 0g |

|---|---|---|---|

| ウイスキー(40度) | 約223kcal | 0g | |

| ジン(40度) | 約223kcal | 0g | |

| 醸造酒 | ビール(5度) | 約40kcal | 約3.1g |

| 日本酒(純米酒 15度) | 約103kcal | 約3.6g | |

| ワイン(赤 12度) | 約68kcal | 約1.5g | |

| 混成酒 | 梅酒(14度) | 約199kcal | 約29.8g |

上の表から分かるように、いいちこを含む焼酎やウイスキーなどの「蒸留酒」は、製造過程で糖質が取り除かれるため、糖質は0gです。これはダイエット中の方にとって大きなメリットと言えます。ただし、アルコール度数が高いため、カロリー自体はビールやワインなどの「醸造酒」よりも高くなる傾向があります。

一方で、ビールや日本酒などの「醸造酒」は、蒸留の工程がないため糖質が残ります。特に甘口の日本酒や、ビールをジョッキで何杯も飲む場合は、知らず知らずのうちに多くの糖質を摂取してしまう可能性があります。

さらに注意が必要なのが、梅酒やリキュールなどの「混成酒」です。これらは蒸留酒や醸造酒に糖類や果実などを加えて作られるため、カロリーも糖質も非常に高くなる傾向があります。

これらのことから、糖質を抑えたい場合は、いいちこのような蒸留酒を選ぶのが合理的であると考えられます。しかし、カロリーの観点からは、飲む量や割り方が重要になることがわかります。

こうやって比べるとめっちゃ分かりやすいな。やっぱりダイエット中やったら蒸留酒がええんやね。知ってて飲むのと知らんと飲むのは大違いやで。

いいちこのカロリーを消費するための運動量

いいちこのカロリーがエンプティカロリーで蓄積されにくいとはいえ、摂取したエネルギーであることに変わりはありません。もし飲み過ぎてしまった場合、どれくらいの運動で消費できるのかを知っておくと、カロリーコントロールの意識も高まります。

ここでは、一般的な「いいちこ25度」を100ml(約141kcal)飲んだ場合の消費に必要な運動時間の目安を、体重60kgの人を例に示します。もちろん、個人の体重や筋肉量、運動強度によって消費カロリーは変動するため、あくまで参考値としてご覧ください。

いいちこ100ml(約141kcal)を消費する運動の目安

- ウォーキング(普通の速さ): 約45~50分

- ジョギング(ゆっくり): 約20~25分

- サイクリング(普通の速さ): 約30~35分

- 水泳(クロール、ゆっくり): 約15~20分

- 階段の上り下り: 約15分

- 掃除(拭き掃除など): 約40~45分

このように見ると、いいちこをグラスに1杯程度飲んだだけでも、そのカロリーを消費するには意外とまとまった時間の運動が必要になることがわかります。特に、飲み会などで数杯飲んだり、濃いめのロックで楽しんだりした場合は、摂取カロリーもその分だけ増加します。

もちろん、毎日運動で相殺する必要はありませんが、「今日は少し飲み過ぎたな」と感じた日に、翌日少し長めに歩いてみる、エレベーターではなく階段を使ってみる、といった小さな工夫を積み重ねることが、長期的な体型維持につながります。

お酒を楽しむことと、健康的な体を維持することのバランスを取るために、摂取カロリーと消費カロリーの関係を頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

うーん、こう見ると結構動かなあかんのやな…。でも、飲んだ分だけ動けばええってことやし、ポジティブに考えよか。明日は一駅分歩くで!

いいちこはダイエット中にあり?なし?

これまでの情報を踏まえて、「いいちこはダイエット中に飲んでも良いのか」という問いに答えるならば、「適量を守り、飲み方や合わせるおつまみを工夫すれば、あり」と言えます。

ダイエット中にいいちこを選ぶことには、明確なメリットと注意すべきデメリットが存在します。これらを正しく理解し、バランスを取ることが鍵となります。

ダイエット中にいいちこを飲むメリット

最大のメリットは、やはり「糖質がゼロ」であることです。特に糖質制限ダイエット(ケトジェニックダイエットなど)を実践している方にとっては、糖質を気にせず楽しめるお酒として非常に適しています。糖質は血糖値を急上昇させ、インスリンの分泌を促して脂肪の蓄積を招きやすいため、これを避けられるのは大きな利点です。

ダイエット中にいいちこを飲むデメリットと注意点

一方で、デメリットは「カロリーの存在」と「アルコールによる代謝抑制」です。前述の通り、いいちこ25度は100mlで約141kcalと、決して低カロリーではありません。飲み過ぎれば1日の総摂取カロリーを大幅に超えてしまう可能性があります。

また、アルコールが代謝される間は脂肪燃焼がストップしてしまうため、ダイエットの効率を下げてしまう恐れもあります。さらに、食欲増進作用によって、高カロリーなおつまみを食べ過ぎてしまうリスクも常に伴います。

これらのことから、ダイエット中にいいちこを楽しむためには、以下の点を守ることが大切です。

- 量を決めて飲む: あらかじめ「今日は1杯だけ」などと量を決めて、ダラダラと飲み続けないようにしましょう。

- 割り方を工夫する: ロックやストレートではなく、水やお湯、無糖の炭酸水やお茶で割ることで、摂取するアルコールの総量を抑え、満腹感も得やすくなります。

- おつまみを選ぶ: 揚げ物や炭水化物を避け、枝豆、冷奴、刺身、野菜スティックなど、低脂質・高たんぱく質なものを選びましょう。

以上の点を守れば、いいちこはダイエットの息抜きや楽しみとして、上手に取り入れることが可能なのです。

ありや、あり!絶対ありやんか!工夫次第で楽しめるって最高やな。我慢しすぎてストレス溜めるより、賢く飲んでダイエット続ける方がええに決まってるで!

「いいちこで太る」を避ける飲み方のコツ

- 太る飲み方・太りにくい飲み方を徹底解説

- 夜寝る前に飲むと太る?何時までが安全?

- 飲み過ぎ食べ過ぎると体に悪い?

- つい飲み過ぎて止まらなくなる対処法

- ダイエット中のおすすめお酒3選を紹介

- まとめ:「いいちこで太る」は飲み方次第

太る飲み方・太りにくい飲み方を徹底解説

いいちこを楽しむ際、少しの工夫で太りやすさが大きく変わります。ここでは、避けるべき「太る飲み方」と、おすすめの「太りにくい飲み方」を具体的に解説します。

注意したい「太る飲み方」

- 甘いジュースや清涼飲料水で割るコーラやジンジャーエール、オレンジジュースなどで割ると、口当たりは良くなりますが、大量の糖質とカロリーを追加で摂取することになります。これは、せっかく糖質ゼロのいいちこを選んだ意味をなくしてしまうため、最も避けたい飲み方の一つです。

- ロックやストレートで何杯も飲むロックやストレートは、いいちこ本来の味を楽しめる飲み方ですが、アルコール度数が高いまま飲むことになるため、酔いが回りやすく、食欲増進につながりやすいです。また、飲むペースが速くなりがちで、気づけば多くのカロリーを摂取していることもあります。

おすすめの「太りにくい飲み方」

- 水割りやお湯割り最もシンプルで太りにくい飲み方です。水やお湯はもちろんカロリーゼロなので、純粋にいいちこのカロリーだけで済みます。お湯割りにすれば体が温まり、代謝の促進も期待できるほか、ゆっくり飲むことになるため満足感も得やすいです。

- 無糖の炭酸水で割る(焼酎ハイボール)炭酸ガスが胃を膨らませてくれるため、満腹感が得やすく、飲み過ぎや食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。爽快なのどごしも楽しめるため、ビールの代わりとしてもおすすめです。レモンやライムを少し搾ると、風味も豊かになります。

- 無糖のお茶で割るウーロン茶や緑茶、ジャスミン茶などで割るのも良い方法です。お茶に含まれるカテキンなどの成分も一緒に摂ることができます。もちろん、甘くないものを選ぶのが鉄則です。

飲み方以外でできる工夫

お酒を飲む際には、同量の水(チェイサー)を用意し、交互に飲むことを習慣にしましょう。これにより、アルコールの血中濃度の上昇が緩やかになり、脱水症状を防ぐ効果もあります。また、単純にお腹が膨れるため、お酒の量を自然に減らすことにもつながります。

飲み方一つで全然違うんやな。これならすぐ実践できるわ。これからはソーダ割り中心でいこか。シンプルイズベストってやつや!

夜寝る前に飲むと太る?何時までが安全?

夜のリラックスタイムにいいちこを楽しむ方は多いですが、「寝る前に飲むと太る」という説は本当なのでしょうか。これは、いくつかの理由から「本当」と言えます。

まず、私たちの体は夜になると、活動量が減るのに備えてエネルギーを溜め込もうとする働きが強まります。特に夜22時から深夜2時にかけては、脂肪を合成する働きを持つ「BMAL1(ビーマルワン)」というタンパク質が最も多く分泌される時間帯とされています。この時間にアルコールや高カロリーのおつまみを摂取すると、エネルギーとして消費されにくく、脂肪として蓄積されやすくなってしまうのです。

次に、アルコールが睡眠の質に与える影響も無視できません。寝る前にお酒を飲むと、寝つきが良くなるように感じるかもしれません。しかし、実際にはアルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドという物質が、深い睡眠を妨げ、眠りが浅くなる原因となります。睡眠の質が低下すると、食欲を抑制するホルモン(レプチン)が減少し、食欲を増進させるホルモン(グレリン)が増加することがわかっています。これにより、翌日の過食につながりやすくなるのです。

では、何時までなら飲んでも比較的安全なのでしょうか。明確な基準はありませんが、一般的には「就寝する3時間前まで」に飲み終えるのが一つの目安とされています。アルコールが体内である程度分解され、胃腸の働きも落ち着くまでに時間が必要だからです。

例えば、24時に寝る生活スタイルであれば、21時までには飲み終えるのが理想的です。これにより、睡眠への影響を最小限に抑え、脂肪として蓄積されるリスクを減らすことができます。夜遅くに飲む習慣がある方は、少しずつ時間を早める工夫をするとよいでしょう。

へぇ~、睡眠の質にも関わってくるんか。そら知らんかったわ。これからは時間もちゃんと意識して飲まなあかんな。健康第一やしな。

飲み過ぎ食べ過ぎると体に悪い?

いいちこは糖質がゼロで太りにくいお酒とはいえ、飲み過ぎや、それに伴う食べ過ぎは、体重増加だけでなく、健康全体に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

アルコールの飲み過ぎが体に悪い最大の理由は、肝臓への負担です。アルコールは肝臓で分解されますが、処理能力には限界があります。日常的に大量のアルコールを摂取し続けると、肝臓は休む暇なく働き続けることになり、脂肪肝やアルコール性肝炎、さらには肝硬変といった深刻な病気のリスクが高まります。

また、アルコールは中性脂肪の合成を促進する働きもあります。飲み過ぎが続くと血中の中性脂肪値が上昇し、脂質異常症や動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることにもつながります。

一方、お酒と一緒に楽しむおつまみの食べ過ぎも問題です。アルコールによって食欲が増進し、判断力が鈍ることで、唐揚げやフライドポテトといった高カロリー・高脂質・高塩分なものを多く食べてしまいがちです。こうした食生活は、肥満だけでなく、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の直接的な引き金となります。

特に、締めのラーメンやお茶漬けは、アルコールによる脱水とミネラル不足を補おうとする脳の錯覚から欲しくなると言われています。しかし、深夜に大量の炭水化物と塩分を摂取することは、翌朝のむくみや体重増加、そして生活習慣病のリスクを著しく高める行為です。

適量のお酒はコミュニケーションを円滑にし、リラックス効果をもたらすこともありますが、その一線を越えてしまうと、多くの健康リスクを抱えることになります。自分の「適量」を知り、それを守ることが、長く健康にお酒と付き合っていくための最も大切なポイントです。

そらそうやんなぁ…。飲み過ぎ食べ過ぎは体にええわけないもんな。自分の体を大事にしたってや。美味しいお酒も健康あってこそやで。

つい飲み過ぎて止まらなくなる対処法

「今日は軽く一杯だけ」と決めていたのに、気づけば何杯も飲んでしまい、翌朝後悔する。そんな経験は誰にでもあるかもしれません。お酒がつい止まらなくなるのには、心理的な要因や身体的な要因が絡んでいます。ここでは、そうした状況を避けるための具体的な対処法をいくつかご紹介します。

飲む前の準備でコントロールする

- 空腹状態でお酒を飲まない空腹時にお酒を飲むと、アルコールの吸収が非常に早くなり、酔いが急激に進みます。これにより、判断力が低下し、飲み過ぎにつながりやすくなります。飲み会に参加する前や、家で飲み始める前に、チーズやヨーグルト、牛乳、豆乳などを少しお腹に入れておきましょう。胃の粘膜を保護し、アルコールの吸収を穏やかにする効果が期待できます。

- 飲む量をあらかじめ決めておく「今日は2杯まで」と具体的な量を事前に決めておき、それを守る意識を持つことが大切です。また、大きなボトルから直接注ぐのではなく、徳利やカラフェなどに飲む分だけを移してから楽しむと、自分がどれだけ飲んだかを視覚的に把握しやすくなります。

飲んでいる最中の工夫

- 水(チェイサー)を必ず用意するお酒と同量の水を隣に置き、交互に飲むことを徹底しましょう。脱水を防ぎ、アルコールの血中濃度の上昇を緩やかにするだけでなく、水分でお腹が満たされるため、自然とお酒の量を減らすことができます。

- ノンアルコール飲料を挟むお酒の合間に、ノンアルコールビールや無糖の炭酸水などを挟むのも非常に効果的です。口寂しさを紛らわせながら、肝臓を休ませる時間を作ることができます。「シュワっとした刺激が欲しい」という欲求も満たせるため、おすすめです。

- 小さなグラスで飲む大きなジョッキやグラスを使うと、一杯あたりの量が多くなり、飲むペースも速くなりがちです。あえて小さめのグラスを選び、ゆっくりと味わって飲むことで、満足感を得ながら総量をコントロールしやすくなります。

これらの対処法を実践することで、お酒の量を自分でコントロールしやすくなり、「飲み過ぎてしまった」という後悔を減らすことができるでしょう。

飲む前の準備が大事なんやな。これだけ対策があったら、もう大丈夫やろ。これからはスマートに飲めるようになるで。自分をコントロールするんや!

ダイエット中のおすすめお酒3選を紹介

ダイエット中であっても、上手にお酒を選べば息抜きとして楽しむことが可能です。ポイントはやはり「糖質が少ないこと」です。ここでは、いいちこを含め、ダイエット中におすすめのお酒を3種類ご紹介します。

1. 本格焼酎(いいちこ、黒霧島など)

最初におすすめするのは、やはりいいちこのような本格焼酎です。麦焼酎、芋焼酎、米焼酎など様々な種類がありますが、いずれも蒸留酒であるため糖質はゼロです。

風味も豊かなので、水割りやお湯割り、ソーダ割りなど、シンプルな飲み方でも満足感を得やすいのが特徴です。芋焼酎はお湯割りにすると香りが引き立ち、麦焼酎はソーダ割りでスッキリと楽しむなど、原料による違いを味わうのも良いでしょう。カロリーはアルコール度数に比例しますが、割り方を工夫すればコントロールしやすいお酒です。

2. ウイスキー

ウイスキーも焼酎と同じく蒸留酒なので、糖質は含まれていません。ハイボールとして無糖の炭酸水で割れば、ビールのような爽快感を楽しみながら、糖質を気にすることなく飲めるため、ダイエット中の方から絶大な支持を得ています。

アルコール度数が40度前後と高いため、少量でも満足感を得やすいというメリットもあります。ソーダで割ることで飲む量も増え、満腹感にもつながります。ただし、カロリーは焼酎よりも高めなので、飲み過ぎには注意が必要です。

3. ジン、ウォッカなどのスピリッツ類

ジンやウォッカ、テキーラ、ラムといったスピリッツ類も、糖質を含まない蒸留酒です。これらをベースにしたカクテルは甘いものが多いですが、無糖の炭酸水やトニックウォーター(糖質オフのもの)、生搾りの柑橘類などと組み合わせれば、低糖質で楽しむことができます。

例えば、ジンを炭酸水で割ってライムを搾る「ジンリッキー」や、ウォッカを炭酸水とレモンで割る「ウォッカソーダ」などは、糖質を抑えつつ本格的な味わいが楽しめるためおすすめです。

これらのお酒を選ぶ際は、いずれも割り材に糖質が含まれていないかを確認することが最も重要です。

選択肢が色々あるってええな!気分で変えれるし、飽きひんやんか。これならダイエットも楽しく続けられそうや!乾杯やな!

まとめ:「いいちこで太る」は飲み方次第

この記事では、「いいちこは太るのか」という疑問について、多角的に掘り下げてきました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- いいちこで太る主な原因はお酒そのものではない

- アルコールの食欲増進作用が食べ過ぎを招く

- アルコール代謝中は脂肪の燃焼が後回しになる

- 一緒に食べる高カロリーなおつまみが太る要因

- いいちこは蒸留酒であり糖質はゼロ

- カロリーはアルコール度数に比例して存在する

- いいちこ25度のカロリーは100mlあたり約141kcal

- 糖質ゼロはダイエットにおける大きなメリット

- ビールや日本酒、梅酒に比べて糖質面では有利

- 太る飲み方は甘いジュース割りやロックの多飲

- 太りにくい飲み方は水割りやお湯割り、炭酸割り

- チェイサー(水)を飲むと飲み過ぎ防止に効果的

- 夜遅くの飲酒は脂肪蓄積と睡眠の質の低下を招く

- 就寝3時間前までには飲み終えるのが理想

- 飲み過ぎと食べ過ぎは生活習慣病のリスクを高める

- 飲み方を工夫すればダイエット中でも楽しめる

- 結論として「いいちこで太る」かどうかは飲み方次第である

結局は自分次第ってことやな!正しい知識があれば何も怖くないで。これからも美味しいお酒を楽しく、健康的に飲んでいこや!みんなでハッピーになろ!

・メンタルを整える本を紹介-1.png)