缶チューハイはその手軽さと種類の豊富さから多くの人に愛されていますが、「缶チューハイを飲むと太るのではないか」という心配の声をよく耳にします。

特に、その具体的な太る原因や、製品ごとのカロリー・糖質の量が気になる方も多いのではないでしょうか。

「無糖チューハイなら太らない?」「夜寝る前に飲むとやはり太るのか、一体何時までなら良いのだろう」といった具体的な疑問から、「他のお酒とのカロリー比較はどうなのか」「もし飲んでしまった場合、缶チューハイのカロリーを消費するための運動量はどれくらい必要なのか」ということまで、悩みは尽きません。

ダイエット中の方にとっては、そもそも缶チューハイがダイエット向きなのか、飲み過ぎると体に悪いのかという健康面での不安もあるはずです。

また、一度飲み始めると止まらなくなる時の対処法を知りたいという切実な悩みを持つ人もいるかもしれません。

この記事では、そうした皆様の疑問に全てお答えします。缶チューハイの太る飲みかたと太りにくい飲みかたを科学的な根拠を基に徹底解説し、ダイエット中のおすすめ飲み物3選や本当に太らないチューハイランキングもご紹介します。

さらに、「缶チューハイやめたら痩せた」という話の真相にも迫り、健康的にお酒と付き合うための知識を網羅的にお届けします。

- 缶チューハイで太る具体的な原因とメカニズム

- 太りにくい缶チューハイの選び方と最新ランキング

- ダイエット中でも楽しめる太らない飲み方のコツ

- 飲み過ぎを防ぐ方法と健康への影響に関する知識

缶チューハイで太るのはなぜ?その原因を解説

- 缶チューハイの主な太る原因とは

- 気になる缶チューハイのカロリー・糖質

- 無糖チューハイは太るという説は本当?

- 他のお酒とのカロリー比較をチェック

- 夜寝る前に飲むと太る?何時までが安全か

- 飲み過ぎると体に悪い?健康への影響

缶チューハイの主な太る原因とは

缶チューハイを飲むと太りやすいと言われるのには、複数の理由が関係しています。単純にカロリーが高いからというだけではなく、アルコールが体内でどのように作用するかが大きく影響します。

まず挙げられるのは、アルコール自体のカロリーです。アルコールは1gあたり約7.1kcalのエネルギーを持つとされており、これは「エンプティーカロリー」と呼ばれます。栄養素がほとんど含まれていないため体に蓄積されにくいと言われることもありますが、カロリーがゼロというわけではありません。摂取すれば、その分のエネルギーが体内で処理されます。

ここで重要なのが、肝臓の働きです。体内にアルコールが入ると、肝臓は毒素であるアルコールを分解することを最優先します。そのため、一緒に摂取した食事に含まれる糖質や脂質の代謝が後回しにされてしまうのです。結果として、エネルギーとして消費されなかった糖質や脂質が体脂肪として蓄積されやすくなります。

さらに、アルコールには食欲を増進させる作用があることも見逃せません。アルコールを摂取すると、満腹中枢が麻痺しやすくなるため、普段よりも多く食べてしまう傾向があります。特に、塩辛い味付けの揚げ物やスナック菓子はチューハイとの相性が良く、ついつい手が伸びがちです。これらのおつまみは高カロリー・高脂質・高糖質なものが多く、飲酒によるカロリー摂取と相まって、体重増加の大きな原因となります。

このように、缶チューハイで太る原因は、製品自体のカロリーや糖質だけでなく、アルコールの代謝プロセスが脂肪の蓄積を促し、食欲を増進させてしまうという複合的な要因によるものなのです。

なるほどなぁ、ただのカロリーだけの話やなかったんやな。体の仕組みって、ようできてるわぁ。

気になる缶チューハイのカロリー・糖質

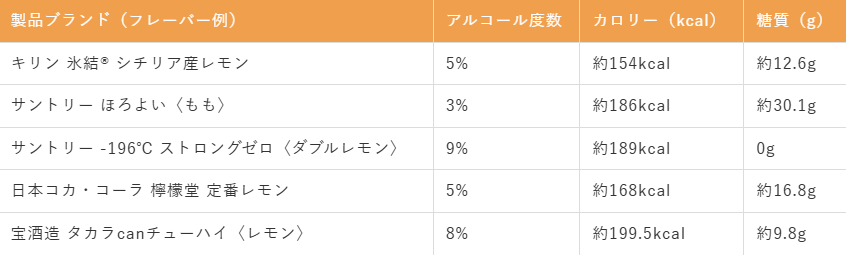

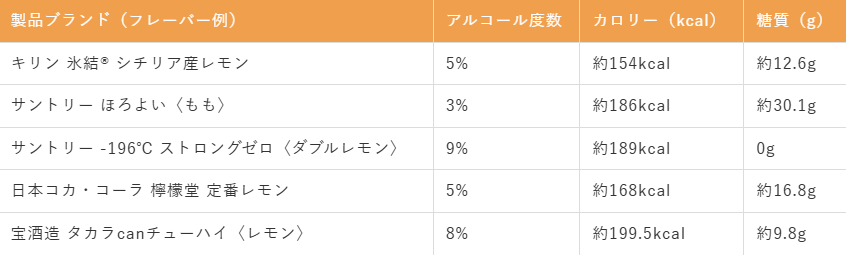

缶チューハイと一括りに言っても、その種類は非常に多岐にわたり、カロリーや糖質の含有量も製品によって大きく異なります。ダイエット中にお酒を選ぶ際には、栄養成分表示を正しく理解することが大切です。

一般的に、甘いフルーツフレーバーのチューハイは糖質が多く含まれる傾向にあり、カロリーも高めになります。例えば、果汁をたっぷり使ったものや、ジュースのような甘い味わいの製品は注意が必要です。

以下に、いくつかの代表的な缶チューハイ製品の350mlあたりのカロリーと糖質の目安を、公式サイトの情報などを参考に表にまとめました。ただし、製品のリニューアルによって成分値は変動する可能性があるため、購入時には必ずパッケージの栄養成分表示をご確認ください。

※上記は炭水化物量を糖質量として記載している製品も含まれます。各社の公式サイトや製品パッケージの情報を基に作成(2025年時点の参考値)。

この表からもわかるように、アルコール度数が低くても甘みが強い「ほろよい」のような製品は糖質量が非常に多くなっています。一方で、「-196℃ ストロングゼロ」のようにアルコール度数が高くても糖質をゼロに設計している製品もあります。

しかし、糖質がゼロだからといってカロリーもゼロではない点には注意が必要です。アルコール度数に比例してカロリーは高くなるため、「糖質ゼロ」という言葉だけで安心せず、総カロリー量も確認する習慣が求められます。

うわっ、商品によってこないに違うんか!こら知らんと飲んでたらアカンかったわ、あはは。ええこと知れたわ!

無糖チューハイは太るという説は本当?

「糖質ゼロ」や「無糖」と表示された缶チューハイを選べば太らない、と考えるのは早計かもしれません。これらの表示には、食品表示法に基づいた基準があり、必ずしも糖質が完全にゼロであることを意味しないからです。

「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」のカラクリ

まず、「糖質」と「糖類」の違いを理解する必要があります。炭水化物は「糖質」と「食物繊維」に分けられます。そして「糖質」はさらに、ブドウ糖や果糖などの「糖類」と、でんぷんや糖アルコールなどの「糖類以外」に分類されます。

食品表示基準では、飲料100mlあたりに含まれる糖質が0.5g未満の場合に「糖質ゼロ」と表示できます。同様に、糖類が0.5g未満であれば「糖類ゼロ」と表示することが可能です。つまり、「ゼロ」と書かれていても、実際には微量の糖質や糖類が含まれているケースがあるのです。例えば350ml缶の場合、最大で約1.7gの糖質が含まれている可能性があります。

人工甘味料がもたらす影響

さらに、「糖質ゼロ」や「無糖」のチューハイの甘みを出すために使われている「人工甘味料」にも注意が必要です。アセスルファムKやスクラロースといった人工甘味料はカロリーがほとんどありませんが、一部の研究では、強い甘みが脳を刺激し、かえって食欲を増進させたり、腸内環境に影響を与えたりする可能性が指摘されています。

強い甘さに慣れてしまうと、普段の食事でもより甘いものを求めるようになり、結果的に糖質の摂取量が増えてしまうという間接的なリスクも考えられます。

したがって、無糖チューハイは従来の甘いチューハイに比べて糖質やカロリーを大幅に抑えられる点で優れた選択肢であることは間違いありません。しかし、「無糖だからいくら飲んでも太らない」と考えるのではなく、アルコール自体のカロリーや人工甘味料の潜在的な影響も考慮し、適量を守って楽しむことが賢明です。

「ゼロ」やからって安心したらあかんのやな。これからは表示の裏側まで、ちゃんと見て選んだらええんやね。

他のお酒とのカロリー比較をチェック

缶チューハイが太りやすいかどうかを判断するためには、他のお酒と比較してみるのが有効です。お酒の種類によって、カロリーや糖質の含有量、そして一度に飲む量が大きく異なります。

ここでは、代表的なお酒の種類ごとに、一般的な飲用量あたりのカロリーと糖質の目安を比較します。

※各数値は文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」などを参考に算出した目安です。

この比較から、焼酎やウイスキーといった「蒸留酒」は糖質がゼロであることがわかります。これらをソーダなどの無糖の割り材で飲めば、糖質摂取を大きく抑えられます。

一方、ビールや日本酒などの「醸造酒」は原料由来の糖質を含みます。缶チューハイは製品によって立ち位置が異なり、甘いものは醸造酒並みかそれ以上に糖質が高い場合がある一方、糖質ゼロの製品は蒸留酒に近い感覚で選ぶことができます。

ただし、注意すべきは「飲む量」です。ウイスキーや焼酎はアルコール度数が高いため少量で満足しやすいですが、ビールやチューハイはゴクゴクと量を飲んでしまいがちです。結果として、1杯あたりのカロリーや糖質は低くても、総摂取量が多くなってしまうケースは少なくありません。

お酒を選ぶ際は、単体のスペックだけでなく、自分の飲み方も考慮して総合的に判断することが求められます。

こうやって比べると、どのお酒にもええとこ悪いとこあるんやな。飲む量と種類、場面で使い分けるのが賢いんやろな。

夜寝る前に飲むと太る?何時までが安全か

「夜寝る前の一杯が楽しみ」という方も多いかもしれませんが、この習慣は体重増加に直結しやすい危険な習慣と言えます。就寝前の飲酒がなぜ太りやすいのか、そのメカニズムと安全な時間帯の目安について解説します。

就寝前の飲酒が太りやすい理由

夜、特に就寝直前にアルコールを摂取すると、体は日中とは異なる状態になります。

- 代謝活動の低下: 夜間は体の活動レベルが下がり、エネルギー消費量も自然と減少します。このタイミングでアルコールやそれに伴うカロリーを摂取すると、エネルギーとして消費されにくく、そのまま体脂肪として蓄積されやすくなります。

- アルコール分解による肝臓への負担: 前述の通り、肝臓はアルコールの分解を優先します。寝ている間も肝臓はアルコール分解のために働き続けることになり、本来行われるべき脂肪の代謝や体の修復作業が妨げられます。分解しきれなかったエネルギー源は、効率よく脂肪へと変換されてしまいます。

- 睡眠の質の低下: アルコールを飲むと寝つきが良くなるように感じるかもしれませんが、実際には睡眠の質を大きく低下させます。アルコールが分解される過程で生じるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)原因となります。睡眠が浅くなると、成長ホルモンの分泌が減少し、代謝が悪くなるだけでなく、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増え、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少するため、翌日の過食にもつながりやすくなるのです。

飲酒を終えるべき時間帯の目安

では、何時までに飲酒を終えるのが理想的なのでしょうか。これは個人差がありますが、一般的には「就寝する3〜4時間前」には飲み終えることが推奨されています。

アルコールの分解時間は、摂取したアルコール量や体重、性別、体質によって異なりますが、例えば純アルコール20g(ビール500ml、缶チューハイ7% 350mlに相当)を分解するには、平均的な成人男性で約2〜3時間、女性ではそれ以上かかると言われています。

寝床に入る時点で体内にアルコールが残っていない状態を作ることが、睡眠の質を保ち、脂肪の蓄積を防ぐ鍵となります。自分の就寝時間から逆算して、晩酌を始める時間や終える時間を意識的に管理することが大切です。

寝る前の一杯が楽しみやったけど、体のためには時間も大事なんやな。これからは、ちょっと早めに切り上げるようにしよか。

飲み過ぎると体に悪い?健康への影響

缶チューハイは手軽に楽しめる反面、飲みやすさからつい量が進んでしまいがちです。適量を超えた飲酒は、体重増加だけでなく、様々な健康上のリスクを高める可能性があります。

脂肪肝のリスク

アルコールを過剰に摂取すると、肝臓での中性脂肪の合成が促進されます。分解しきれなかった脂肪が肝臓に蓄積していくと、「アルコール性脂肪肝」という状態になります。これは、自覚症状がほとんどないまま進行することが多く、放置すると肝炎や肝硬変、さらには肝がんといった深刻な病気につながる恐れがあります。

プリン体と痛風

「お酒はプリン体が多い」というイメージがありますが、お酒の種類によって含有量は大きく異なります。ビールや日本酒(特に紹興酒)に比べて、缶チューハイのベースとなる焼酎やウォッカなどの蒸留酒は、製造過程でプリン体がほとんど除去されるため、含有量はごく微量です。

したがって、缶チューハイ自体が直接的に痛風のリスクを著しく高めるわけではありません。しかし、アルコール自体に尿酸値を上げる作用があるため、どのお酒であっても飲み過ぎは痛風のリスクを高める要因となり得ます。また、高プリン体食である肉類や魚卵などのおつまみを一緒に食べることで、リスクはさらに高まります。

添加物の問題

市販の缶チューハイには、味や香りを調整するために酸味料、香料、甘味料(人工甘味料を含む)などの食品添加物が使用されていることが一般的です。これらの添加物は、国の安全基準を満たしたものですが、過剰な摂取や長期的な影響については様々な意見があります。特に、人工甘味料が腸内環境や食欲に与える影響については、現在も研究が進められている分野です。気になる方は、原材料表示を確認し、できるだけシンプルな構成の製品を選ぶと良いでしょう。

アルコール依存症

アルコール度数が高い「ストロング系」と呼ばれる缶チューハイは、少ない量で早く酔えるため、コストパフォーマンスが良いと感じるかもしれません。しかし、飲みやすさの裏で、知らず知らずのうちに多量のアルコールを摂取してしまい、依存症のリスクを高めることが指摘されています。500ml缶1本でウイスキーのダブル2杯分以上の純アルコール量に相当することもあり、日常的な飲用は特に注意が必要です。

どのようなお酒であっても、適量を守ることが健康を維持する上で最も重要なポイントとなります。

知らんうちに体をいじめてたんやったら悲しいな…。美味しく飲むためにも、自分の体は大事にせなあかんなぁ。

缶チューハイで太るのを防ぐ飲み方と選び方

- 太る飲みかた・太りにくい飲みかたの違い

- 缶チューハイが止まらなくなる対処法

- 結局缶チューハイはダイエット向き?

- 缶チューハイのカロリーを消費するための運動量

- 【最新】太らないチューハイランキング

- 缶チューハイやめたら痩せた、は本当か

太る飲みかた・太りにくい飲みかたの違い

同じ缶チューハイを飲むにしても、少しの工夫で太りやすさは大きく変わります。太る飲みかたを避け、太りにくい飲みかたを習慣にすることが、ダイエット成功の鍵を握ります。

太る飲みかたの典型例

- 空腹の状態で飲む: 空腹時にアルコールを摂取すると、血糖値が急激に変動しやすくなるほか、アルコールの吸収が速まり、肝臓への負担も大きくなります。

- 甘い割り材やフレーバーを選ぶ: コーラやジンジャーエール、甘いジュースで割ったサワーや、高果汁をうたう甘みの強い缶チューハイは、糖質の過剰摂取に直結します。

- ハイペースで飲む: チェイサー(水やお茶)を挟まずに速いペースで飲み続けると、血中アルコール濃度が急上昇し、肝臓の処理能力を超えてしまいます。また、満腹感を得る前に多量を飲んでしまいがちです。

- 高カロリーなおつまみと一緒: 揚げ物、スナック菓子、ピザなど、脂質や糖質が多いおつまみは、アルコールによる脂肪蓄積作用と相まって、体重増加を加速させます。

- 寝る直前までダラダラ飲む: 前述の通り、就寝前の飲酒は脂肪の蓄積と睡眠の質の低下を招く最たる原因です。

太りにくい飲みかたのポイント

- 飲む前に軽く食べる: 飲む30分〜1時間前に、食物繊維が豊富な野菜スティックや、タンパク質を含むチーズ、ナッツなどを少量食べておくと、血糖値の急上昇を抑え、アルコールの吸収を穏やかにできます。

- 糖質の少ない割り材・フレーバーを選ぶ: 缶チューハイであれば「無糖」や「ドライ」タイプ、お店で飲むなら焼酎を無糖の炭酸水やお茶(ウーロンハイ、緑茶ハイなど)で割ったものを選びましょう。生のレモンやグレープフルーツを搾ったサワーもおすすめです。

- チェイサーを必ず用意する: お酒を一杯飲んだら、同量の水やお茶を飲む「チェイサー」を習慣にしましょう。アルコールによる脱水を防ぎ、満腹感を得やすくすることで、自然と飲む量を抑えられます。

- おつまみを賢く選ぶ: おつまみは、高タンパク・低脂質・低糖質なものが理想です。枝豆、冷奴、刺身、焼き鳥(塩)、野菜スティック、きのこのソテーなどが良い選択肢です。

- 飲む時間を決める: 「夕食と一緒に1本だけ」「21時まで」など、あらかじめ飲む量と時間を決めておくことで、ダラダラ飲みを防ぎます。

これらのポイントを意識するだけで、缶チューハイと上手に付き合いながら、体重管理を行うことが可能になります。

あかんあかん!今までやってた飲み方、全部太るやつやんか!そら太るわ!過去の自分に腹立つわ〜!

缶チューハイが止まらなくなる対処法

「もう1本だけ」が繰り返され、気づけば何本も飲んでしまう。このような経験は、アルコールの持つ作用を考えると、誰にでも起こりうることです。意志の力だけでコントロールするのが難しいと感じるなら、具体的な対処法を知っておくことが助けになります。

なぜ止まらなくなるのか?

アルコールには、脳の報酬系と呼ばれる部分を刺激し、快感物質であるドーパミンを放出させる作用があります。これにより、気分が高揚し、「もっと飲みたい」という欲求が生まれます。また、理性を司る前頭前野の働きを鈍らせるため、普段ならできる「ここでやめておこう」という判断がしにくくなるのです。この状態が、飲み過ぎにつながる主なメカニズムです。

飲み過ぎを防ぐための具体的な対処法

- 小さいサイズを選ぶ: 最初から500ml缶を選ぶのではなく、350ml缶を選ぶようにしましょう。物理的に量を制限することが、最も簡単なコントロール方法です。

- アルコール度数の低いものを選ぶ: アルコール度数9%のストロング系ではなく、3〜5%程度の製品を選びましょう。同じ量を飲んでも摂取する純アルコール量を減らすことができます。

- グラスに注いで飲む: 缶から直接飲むのではなく、氷を入れたグラスに注いで飲む習慣をつけましょう。氷が溶けることでアルコールが薄まるうえ、飲むペースが自然とゆっくりになります。

- 「ながら飲み」をやめる: テレビやスマートフォンを見ながらダラダラと飲むと、飲んだ量を意識しにくくなります。飲むときは食事や会話に集中するなど、メリハリをつけることが大切です。

- 代替の飲み物を用意する: 飲み足りないと感じたときは、炭酸水にレモンを搾ったものや、ノンアルコールビール、ハーブティーなど、アルコールを含まない「締めの一杯」を用意しておきましょう。口寂しさを紛らわすのに役立ちます。

- ストレスケアを見直す: 飲酒がストレス解消の唯一の手段になっている場合、飲み過ぎにつながりやすくなります。運動、趣味、入浴、瞑想など、飲酒以外のストレス解消法を複数見つけておくことが、根本的な解決につながります。

これらの対処法をいくつか組み合わせることで、飲酒量をコントロールしやすくなります。自分に合った方法を見つけて、無理なく実践してみてください。

ついつい飲んでまうんは、脳の仕組みも関係しとったんか。これからは、賢く対策して上手に付き合っていこか。

結局缶チューハイはダイエット向き?

これまでの情報を総合すると、「缶チューハイはダイエット向きか?」という問いに対する答えは、「選び方と飲み方次第で、ダイエット中でも楽しむことは可能だが、基本的には注意が必要なお酒」と言えます。

無条件にダイエット向きと言えないのは、多くの製品に糖質が含まれており、アルコール自体にカロリーがあって脂肪の蓄積を促す作用があるためです。特に、何も考えずに甘いフレーバーの製品を選び、好きなだけ飲んでしまえば、ダイエットの妨げになることは間違いありません。

一方で、数あるアルコール飲料の中では、比較的ダイエットフレンドリーな選択肢を見つけやすいのも事実です。

ダイエット中に缶チューハイを選ぶ際のポイント

ダイエット中にどうしても缶チューハイを飲みたい場合は、以下のポイントをチェックして製品を選びましょう。

- 栄養成分表示の確認は必須: パッケージ裏面の栄養成分表示を必ず見ます。「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」の表示があるものを選ぶのが基本です。

- 甘味料の種類をチェック: 人工甘味料が気になる方は、甘味料不使用の「ドライ」タイプや、焼酎と炭酸水だけで作られたシンプルな製品を選ぶと良いでしょう。

- ベースとなるお酒を確認: 焼酎やウォッカなどの蒸留酒をベースにしたものは、糖質が含まれないためおすすめです。

- アルコール度数に注意: アルコール度数が高いほどカロリーも高くなります。また、飲み過ぎにつながりやすいため、ダイエット中は5%以下の製品を選ぶのが無難です。

これらのポイントを踏まえて賢く選べば、缶チューハイはダイエット中の息抜きや楽しみとして、生活に取り入れることが可能です。しかし、最も重要なのは飲む「量」と「頻度」をコントロールすることです。ダイエットの基本は「摂取カロリー<消費カロリー」であり、お酒はそのバランスを崩しやすい要因の一つであることを常に念頭に置いておく必要があります。

「絶対アカン」わけやなくて、「工夫が大事」っちゅうことやな。自分に合ったやり方を見つけたらええんや。

缶チューハイのカロリーを消費するための運動量

缶チューハイを1本飲むと、そのカロリーを消費するためには、想像以上の運動が必要になる場合があります。例えば、ごく一般的な350mlの缶チューハイには、製品にもよりますが約150kcalから250kcal程度のカロリーが含まれているとされます。この数値を、具体的な運動に置き換えて考えてみましょう。

運動による消費カロリーは、活動の強度を示す「METs(メッツ)」という単位を用いておおよその値を算出することが可能です。METsとは、座って安静にしている状態を「1METs」とした時、様々な活動がその何倍のエネルギーを消費するのかを表す指標です。

ここでは、平均的な缶チューハイ1本分(約180kcal)のカロリーを消費するために必要な運動時間の目安を、体重別に表にまとめました。

【180kcalを消費するための運動時間の目安】

| 運動の種類(METs) | 体重50kgの場合 | 体重60kgの場合 | 体重70kgの場合 |

| ウォーキング(普通:4.0) | 約51分 | 約43分 | 約37分 |

|---|---|---|---|

| ジョギング(7.0) | 約29分 | 約24分 | 約21分 |

| サイクリング(軽度:4.0) | 約51分 | 約43分 | 約37分 |

| 水泳(平泳ぎ:5.3) | 約39分 | 約32分 | 約28分 |

| 軽い筋力トレーニング(3.5) | 約59分 | 約49分 | 約42分 |

※消費カロリーの計算式:「METs × 体重(kg) × 運動時間(h) × 1.05」を基に算出。

この表を見ると、缶チューハイ1本分のカロリーを消費するには、軽いウォーキングでも40分以上かかることがわかります。もし2本飲んでしまった場合は、この倍の運動時間が必要になる計算です。

もちろん、これらの数値はあくまで目安であり、個人の年齢や性別、筋肉量によって実際の消費カロリーは異なります。

大切なのは、「飲んだ分を運動で取り返そう」と考えるよりも、まず飲む量を意識することです。お酒を楽しむ際には、その一杯がどれだけの運動量に相当するのかを少し頭の片隅に置いておくだけでも、飲み過ぎの抑制につながるかもしれません。日々の摂取カロリーを管理する上で、この運動量の目安を一つの参考にしてみてください。

缶チューハイ1本でこんだけ動かなアカンのか…。数字で見ると、改めて考えさせられるなぁ。飲む前にちょっと考えよ。

【最新】太らないチューハイランキング

ダイエット中でも缶チューハイを楽しみたい方のために、比較的カロリーや糖質が低く、太りにくいとされるおすすめの製品をランキング形式でご紹介します。選ぶ際の参考にしてください。

※このランキングは2025年時点の市場情報や一般的な製品の栄養成分に基づいています。商品のリニューアル等により内容は変動する可能性があるため、購入時には必ずご自身で製品表示をご確認ください。

ランキング選出のポイント

このランキングでは、以下の点を重視して選出しました。

- 糖質量: ダイエットにおいて最も重要な指標の一つである糖質がゼロ、もしくは極めて低いこと。

- 甘味料: 甘味料不使用、または人工甘味料が気になる方でも選びやすいシンプルな組成であること。

- 味わい: 食事と一緒に楽しめるよう、甘さが控えめでスッキリした味わいであること。

- 入手しやすさ: スーパーやコンビニなどで比較的手に入りやすい定番商品であること。

ランキング上位の製品は、いずれも「糖質ゼロ」で「甘くない」という共通点があります。これらの製品の中から、自分の好みの味わいやアルコール度数に合わせて選ぶのが良い方法です。ただし、繰り返しになりますが、これらの製品であってもアルコール自体のカロリーは存在するため、飲み過ぎには十分注意してください。

おぉ、こんなに色々あるんや!今度スーパー行ったら、このランキングを参考に探してみよ!楽しみやわ〜!

缶チューハイやめたら痩せた、は本当か

「お酒をやめたら、自然と体重が落ちた」という話はよく聞かれます。特に、日常的に缶チューハイを飲んでいた人が禁酒した場合、その効果を実感しやすいと言われています。これは精神論や偶然ではなく、明確な体のメカニズムに基づいています。

禁酒で痩せるメカニズム

- 総摂取カロリーの大幅な削減: これが最も直接的な理由です。例えば、毎日缶チューハイ(約150kcal)を1本飲んでいた人がやめると、1ヶ月で約4500kcalのマイナスになります。これは体脂肪に換算すると約0.6kg分に相当します。おつまみのカロリーも加味すれば、削減効果はさらに大きくなります。

- 肝機能の回復と代謝の正常化: 飲酒をやめると、アルコール分解という最優先業務から解放された肝臓は、本来の役割である脂質や糖の代謝を効率的に行えるようになります。これにより、体脂肪が燃焼しやすい状態へと体が変化していきます。

- 食欲の安定: アルコールによる食欲増進作用がなくなるため、無駄な食欲に悩まされることが減り、食事量のコントロールがしやすくなります。偽の空腹感に惑わされず、本当に体が必要とする分だけを食べられるようになります。

- 睡眠の質の向上: 禁酒によって深く質の良い睡眠がとれるようになると、代謝を促進し、筋肉の修復を助ける成長ホルモンが十分に分泌されます。また、食欲をコントロールするホルモンバランスも整うため、日中の過食を防ぐことにもつながります。

- むくみの解消: アルコールには利尿作用がありますが、同時に体は脱水を防ごうとして水分を溜め込もうとします。また、塩分の多いおつまみもむくみの原因です。飲酒をやめることで、これらの要因がなくなり、体内の水分バランスが整い、顔や体のむくみがスッキリと解消されることがあります。これにより、体重が減るだけでなく、見た目も引き締まった印象になります。

このように、「缶チューハイをやめたら痩せた」という現象は、複数の生理的な好循環が重なって起こる、非常に合理的な結果なのです。もし体重管理に本気で取り組みたいのであれば、飲酒量を減らす「節酒」や、一時的にやめてみる「休肝」は、極めて効果的な手段の一つと考えられます。

やめたらええことだらけなんやな、ほんまに。無理はせんでええけど、ちょっとお休みする日を作るのもええかもしれへんな。

まとめ:缶チューハイは太る?賢く選ぼう

この記事では、缶チューハイが太るとされる原因から、太りにくい飲み方、選び方までを詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 缶チューハイのカロリーはアルコールと糖質に由来する

- 肝臓はアルコール分解を優先するため脂肪の代謝が後回しになる

- アルコールには食欲を増進させる作用がある

- 「糖質ゼロ」でも食品表示法の基準で微量の糖質を含むことがある

- 「糖類ゼロ」でも糖質がゼロとは限らない

- 人工甘味料が食欲に影響を与える可能性も指摘されている

- 甘い割り材や高カロリーなおつまみは太る大きな原因

- 太りにくいのは焼酎やウォッカベースで無糖の炭酸割り

- 飲む際は1日1本(350ml)を目安にする

- 就寝3時間前には飲み終えるのが理想

- チェイサーとして同量の水を飲むと飲み過ぎや脱水を防げる

- おつまみは枝豆や冷奴など高タンパク・低カロリーなものを選ぶ

- ストロング系はアルコール摂取量が多くなりがちで注意が必要

- 商品を選ぶ際は栄養成分表示を必ず確認する

- ランキングを参考に糖質やカロリーの低い商品を選ぶのが賢明

- 飲み方を工夫すればダイエット中でも楽しめる可能性がある

- 最終的に最も効果的なのは飲む量をコントロールすること

- 禁酒はカロリー削減と体質改善の両面で高いダイエット効果が期待できる

・メンタルを整える本を紹介-1.png)